Antifaschistischen Widerstand, NS-Regime und II. Weltkrieg in Herzberg am Harz

Nordwestlich von Bad Lauterberg liegt Herzberg. Nur etwa 10 Kilometer voneinander entfernt, sind beide Städte recht unterschiedlich. Herzberg zählte im Jahr 1930 offiziell 4.625 Einwohner und damit fast 2.000 weniger als Bad Lauterberg[1]. Zudem war Herzberg nie ein Kurort, sondern trägt den Charakter einer Industrie- und Verwaltungsstadt. Letzteres hängt mit dem Welfenschloss zusammen. In der Residenz hoch oben auf dem Schlossberg fielen schon seit eh und je rechtliche Entscheidungen. Jedoch erst mit der einheitlichen Gerichtsverfassung im damaligen Königreich Hannover erhielt das Amtsgericht 1852 seinen Sitz im Schloss. Später wurde Herzberg auch Standort des Finanzamtes des Kreises Osterode am Harz.

Bedeutendster Wirtschaftsfaktor war im 18.und 19. Jahrhundert die Waffenproduktion.

Das Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg, inoffiziell Kurfürstentum Hannover genannt, etablierte 1732 eine Gewehrfabrik für die Hannoversche Infanterie in Herzberg. Dabei blieb es nicht. Nach der Auflösung der Gewehrschlossfabrik 1736 in Hannover/Linden wanderte die Werkstatt-Einrichtung zunächst nach Lonau und dem Oderfeld bei Barbis. 1738 wurde die gesamte Produktion schließlich in Herzberg zusammengelegt. Unterhalb des alten Welfenschlosses stellte die Fabrik mit ihren 200 Beschäftigen im 19. Jahrhundert ein großes Wirtschaftsunternehmen dar. Seine Blütezeit hatte die Fertigung in Herzberg ab 1814, als das Königreich Hannover entstand.

Nach der Schlacht von Langensalza im Jahr 1866 annektierte Preußen das Königreich Hannover. Der preußische Staat hatte kein Interesse an einer Waffenproduktion im besetzten Gebiet und entzog die staatlichen Aufträge. Mit Jagdwaffen und -zubehör ging die Produktion stark eingeschränkt bis 1876 weiter. Dann endete die Geschichte der Herzberger Gewehrfabrik.

Neben der Waffenfabrik existierte eine bedeutende Leinen- und Tuchherstellung. Auch nach deren Niedergang blieb Herzberg ein industrieller Standort. Beispiele wären Otto Pleissner, der 1908 eine Eisengießerei in der Stadt gründet. 1926 kauften Karl und Wilhelm Osthushenrich aus Bielefeld die Papierfabrik. Die Brüder verlegen wenig später ihren Hauptsitz nach Herzberg. Nicht zu vergessen die Fritz Homann AG, mit Sitz in Dissen, die im Jahr 1929 ein Sägewerk in Herzberg erwarb.

Insofern hatte Herzberg eine proletarische Geschichte und es gab auch eine sozialdemokratische Bewegung. In diese Richtung wurde bislang von Historikern aber nicht geforscht.

Ein erster Beleg für eine sozialistische Arbeiterschaft in Herzberg findet sich im Zusammenhang mit dem Kapp-Putsch im Jahr 1920. Im März marschierte die Marinebrigade Ehrhardt in Berlin ein um die Regierung zu stürzten. Die Köpfe dieses ersten rechtsradikalen Putsches in der deutschen Geschichte waren General von Lüttwitz und Generallandschaftsdirektor Wolfgang Kapp. Der Putsch scheiterte, u.a. am einzigen Generalstreik in der deutschen Geschichte. Darüber hinaus bewaffneten sich an vielen Orten spontan aufgestellte Arbeiterwehren, um gegen den Putsch vorzugehen. In einigen Regionen Deutschlands kam es zu Bürgerkriegskämpfen. Von bewaffneten Konfrontationen blieb der Südharz verschont, aber auch hier gab es Arbeiterwehren. Bad Lauterberg stand vollständig unter Kontrolle einer solchen Miliz, die ihre Waffen nicht freiwillig abgeben wollte. Daher erhielt die Reichswehrbrigade 10 den Befehl, die Arbeiterschaft zu entwaffnen.

Karl Peix erblickte als jüngstes Kind einer Arbeiterfamilie, am 27. März 1899 in Herzberg, das Licht der Welt. Er hatte zwei Schwestern und zwei Brüder. Später lebte Peix in Bad Lauterberg und war Anfang der 1930er Jahre der bekanntesten KPD-Funktionär der Harzregion. Nach dem Reichstagsbrand im Februar 1933 tauchte Peix unter und organisierte den Widerstandskampf der KPD im Harz, bis ihn die Gestapo im Oktober 1933 in Hannover verhaftete. Unter Folter wollte man Informationen von ihm erpressen. Zunächst in die SA-Kaserne dann im Polizeigefängnis. Karl Peix hielt stand. Wohl bereits 1937 gehörte er zu den ersten Häftlingen des KZ Buchenwald, wo er die Widerstandsgruppe im Krankenrevier maßgeblich mit aufbaute. Am 6. November 1941 wurde Karl Peix, gemeinsam mit Walter Krämer, im Außenlager Goslar des KZ-Buchenwald von der SS erschossen.

Am 26. März 1920 wurden Vertreter des Lauterberger Magistrats, darunter auch Funktionsträger der SPD, im Rathaus in Herzberg zusammengerufen. Offiziere der Reichswehr gaben bekannt, dass am nächsten Tag eine groß angelegte Entwaffnungsaktion anlaufen würde. Ein Beteiligter aus Lauterberg schilderte die Begebenheit wie folgt, „In der Sitzung mit den Offizieren, an der auch die Herzberger Herren teilgenommen haben, sagte der führende Offizier: „Meine Herren! Die Sache muss bis 10 Uhr erledigt und sämtliche Waffen abgeliefert sein.““[2] anderen Falles würde es zu Zwangsmaßnahmen kommen.

Der Einsatz der Reichswehr bezog sich auf verschiedene Orte, mindestens 400 Soldaten marschierten in Herzberg ein, wo ebenfalls Entwaffnungsaktionen erfolgten. Herzberg war Ausgangspunkt des weiteren Vorgehens. Zu diesem Sachverhalt gibt es lediglich eine Zeitungsmeldung ohne weitere Angaben.

Vielerorts führte der Kapp-Putsch zu einem Aufleben der KPD. Über Herzberg gibt es in dieser Richtung leider keine Informationen. Doch der bekannteste KPD-Politiker der Region, Karl Peix, wurde er am 27. März 1899 in Herzberg als achtes Kind eines Webereiarbeiters geboren. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Familie waren kärglich. Mit harter Arbeit hielt man sich am Leben.

Herzberger KPD

Zu Beginn des I. Weltkrieges war Karl Peix 15 Jahre alt. Anders als seine Brüder zu jung für den Krieg. Ein Bruder fiel im Jahr 1917[3], ein anderer entweder im Jahr darauf kurz vor Kriegsende oder er starb mit seiner Frau an der Grippe-Pandemie. Es gibt zwei Überlieferungen. Wohl 1916 zog Karl Peix, noch minderjährig, in den Krieg. Es gab Freiwillige die erst 16 Jahre alt waren. Wann und warum sich Peix gemeldet hat ist nicht bekannt. Sicher ist, dass er als Frontsoldat kämpfte und das Eiserne Kreuz II. Klasse verliehen bekam. Wann er den Beruf des Pinselmachers erlernte, ist unklar. Als Ort kommt nur Bad Lauterberg in Frage, wo Karl Peix seinen Wohnort wählte.

Ein Bezug zu Herzberg blieb sicherlich bestehen, seine Mutter starb 1919, sein Vater 1930. Ab Dezember 1919 war er als Aufträger im Emaillierwerk der Bad Lauterberger Blechwarenfabrik tätig. Dort lernte seine zukünftige Ehefrau kennen. Marie Peix, geborene Ernemann, erblickte am 20.7.1899 das Licht der Welt. Die beiden waren Mitglieder der USPD und heirateten am 24. Dezember 1920. Zunächst wohnten sie in der Hüttenstraße 12, bei Ernemann, also wohl ihren Eltern. Dann in der Schanzenstraße 2 und schließlich in der Stützerstraße 4. Als sich Anfang 1921 die KPD-Ortsgruppe in Bad Lauterberg etablierte waren die beiden mit dabei. Karl Peix wurde bald Vorsitzender des sich entwickelnden KPD Unterbezirks Bad Lauterberg. Er war Stadtratsmitglied, saß als KPD-Abgeordneter im Osteroder Kreistag und ab 1929 gleichzeitig im Provinziallandtag der Provinz Hannover. Im Südharz war er sehr bekannt und hatte manche Konfrontation mit den Nazis auszufechten.

Herzberg war zwar der Geburtsort von Karl Peix, Lebensmittelpunkt aber Bad Lauterberg. Von hier gingen die politischen Impulse für die gesamte Region aus, auch zur KPD-Ortsgruppe Herzberg.

Karl Peix erblickte als jüngstes Kind einer Arbeiterfamilie, am 27. März 1899 in Herzberg, das Licht der Welt. Er hatte zwei Schwestern und fünf Brüder. Später lebte Peix in Bad Lauterberg und war Anfang der 1930er Jahre der bekanntesten KPD-Funktionär der Harzregion. Nach dem Reichstagsbrand im Februar 1933 tauchte Peix unter und organisierte den Widerstandskampf der KPD im Harz, bis ihn die Gestapo im Oktober 1933 in Hannover verhaftete. Unter Folter wollte man Informationen von ihm erpressen. Zunächst in die SA-Kaserne dann im Polizeigefängnis. Karl Peix hielt stand. Wohl bereits 1937 gehörte er zu den ersten Häftlingen des KZ Buchenwald, wo er die Widerstandsgruppe im Krankenrevier maßgeblich mit aufbaute. Am 6. November 1941 wurde Karl Peix, gemeinsam mit Walter Krämer, im Außenlager Goslar des KZ-Buchenwald von der SS erschossen.

In den Ermittlungsakten der Gestapo sind einige Fakten überliefert. So findet sich der Name Willi Börker. Ein Arbeiter, der im Sommer 1931 in die KPD eintrat und ab September 1932 Propagandaleiter der KPD-Ortsgruppe Herzberg war. Am 20. November 1904 geboren, wurde Börker mit 26 Jahre KPD-Mitglied.

Anfang der 1930er Jahre traten viele junge Arbeiterinnen und Arbeiter in die Partei ein – und bald wieder aus. Es gab eine hohe Mitgliederfluktuation. Inwieweit das auf Herzberg zutrifft, lässt sich nicht sagen. Überhaupt ist vom politischen Engagement der KPD in Herzberg nur sehr wenig überliefert. Ein Bericht findet sich im Roten Sender, Zeitung der KPD aus Bad Lauterberg.

Am Sonntag, den 28. September 1932 nutzte die NSDAP die Beerdigung eines SA-Mannes um die von der Papen-Regierung erlassenen Notverordnung samt Burgfrieden, zu unterlaufen. Es galt ein generelles Verbot von politischen Demonstrationen.

Unter der Überschrift „Für SS und SA besteht kein Burgfrieden“ berichtete der Rote Sender:

„Die Herzberger Arbeiterklasse hatte am vergangenen Sonntag Gelegenheit zu beobachten, dass Notverordnung, Burgfrieden und sonstige politische Knebelungsgesetze, nur auf Kommunisten Anwendung finden; … So hatte man aus dem weitesten Umkreis die SS und SA zusammengezogen. Jedoch wie immer üblich war, im Gegensatz zu kommunistischen Aufmärschen, keine Polizei da. Die Herzberger Polizei, die schon zum wiederholten Male in dem Zusammenstehen zweier Arbeiter einen Verstoß gegen den Burgfrieden erblickte, und immer zum Weitergehen aufforderte, konnte diesmal ganz anders. Man ließ erst die SS und SA sich formieren und nachdem sie losmarschiert waren, versuchte man den Zug aufzulösen, was jedoch der Herzberger Polizei in ihrer so stark ausgeprägten Zartheit nicht gelang, … . Die Empörung der Herzberger Arbeiterschaft über das Verhalten der Polizei hatte zur Folge, dass die Polizei sich nunmehr den Anschein gab, als sei sie lediglich zu schwach den Zug aufzulösen. Die Herzberger Polizei kann jedoch auch anders, das hat sie bereits zum wiederholten Male bewiesen, dass wenn es sich um Arbeiter handelt, ihre am Sonntag an den Tag gelegte Zartheit nicht vorhanden ist. Arbeiter Herzbergs! Lernt aus diesem Vorfall, dass nur in der geschlossenen Antifaschistischen Einheitsfront die Gewähr für den Schutz der Arbeiterwohnungen liegt. Zeigt den Nazis, dass ihr nicht länger gewillt seid, ihnen die Straße zu überlassen.“ Direkt an diesen Artikel fügt sich ein weiterer an. „Der Herzberger Pastor auch unpolitisch! Dem bei der Beerdigung amtierenden Pastor scheint wenig oder gar nichts an seinen Gläubigen, soweit sie nicht Nazis sind, zu liegen. … Damit seine unpolitische Leichenrede nicht von Unberufenen gehört werden sollte, gab er einem SA-Mann den Befehl, nicht so viel Menschen auf den Friedhof zu lassen. Antifaschisten, die ihr noch Mitglieder der Kirche seid, erkennt die Gefahr! Gebt den faschistischen Seelsorgern die Antwort. Heraus aus der Kirche!“[4]

Mitgliedabzeichen des Proletarischen Freidenkerverbandes.

Der Proletarische Freidenkerverband war, Anfang der 1930er Jahre, als Abspaltung vom Deutschen Freidenkerverband, entstanden und eine Vorfeldorganisation der KPD. Im Gegensatz zum Christentum propagierte die atheistische, sozialistische Arbeiterbewegung die Feuerbestattung.

Den Machtantritt der Nationalsozialisten 1933 versuchte die KPD durch einen Generalstreik zu verhindern. Während in Bad Lauterberg einige Betriebe in den Streik geführt werden konnten und antifaschistische Demonstrationen die Straße beherrschten, gab es auch in Herzberg entsprechende Versuche. Das Göttinger Tageblatt berichtete am 2. Februar 1933: „Vor verschiedenen Herzberger Betrieben wurde von kommunistischer Seite zum Streik aufgefordert. Es ist jedoch niemand beobachtet worden, der auf Grund dieser Aufforderung seinen Arbeitsplatz verlassen hat. In den Abendstunden zog ein Gruppe Kommunisten durch die Stadt und forderte in Sprechchören erneut zum Streik auf. Auch wurden Schmährufe gegen die neue Regierung ausgebracht.“

Der Kampf aus der Illegalität

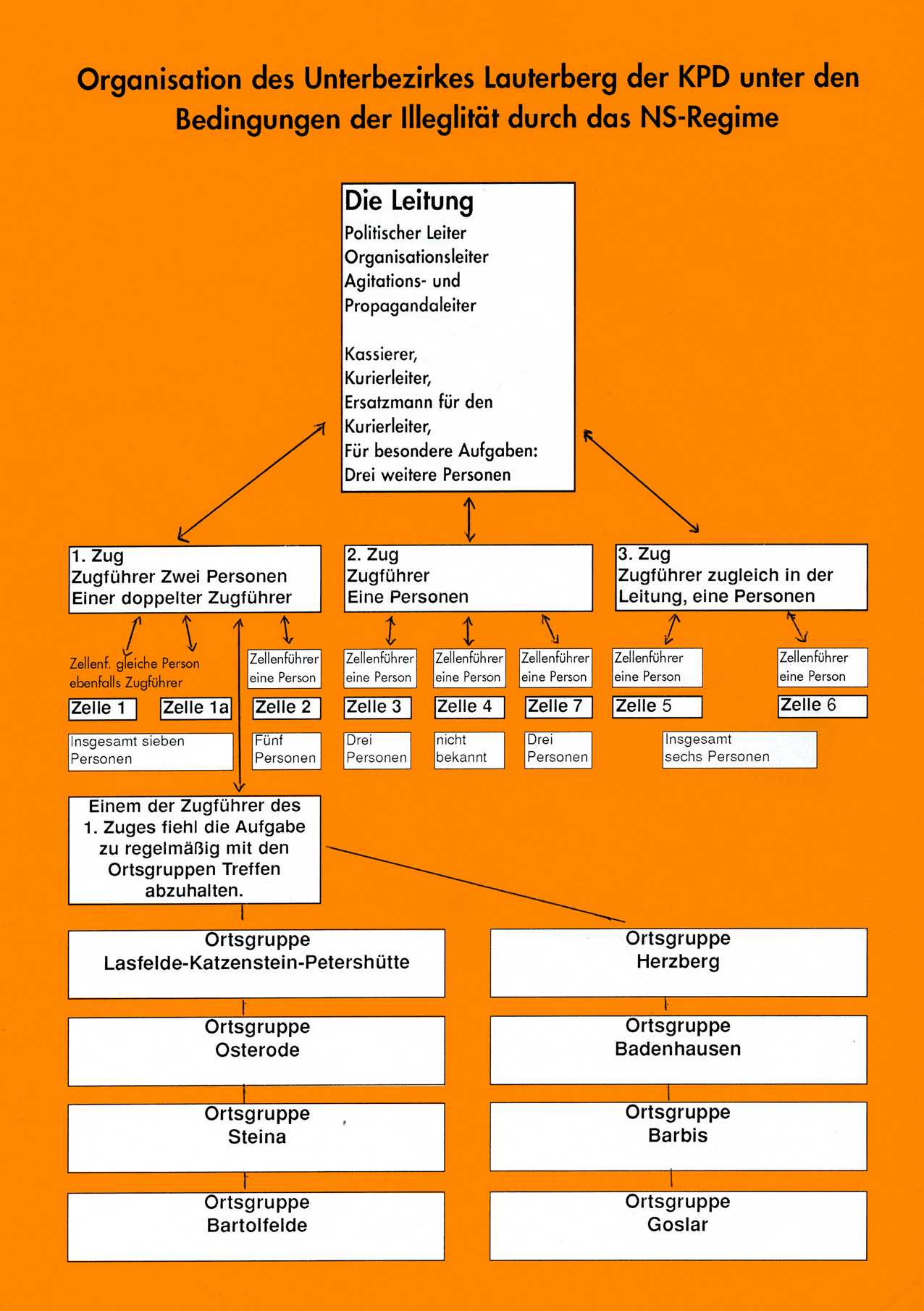

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 baute die KPD eine illegale Struktur im Südharz auf. Karl Peix war seiner Verhaftung entgangen, viele Kommunist_innen noch nicht entmutigt. Die Organisation wurde von Bad Lauterberg aus geleitet. Auch eine Ortsgruppe in Herzberg gehörte zum illegalen Geflecht, das von der Gestapo noch im selben Jahr aufgedeckt und zerschlagen werden konnte. Aus dem Ermittlungsbericht ergibt sich folgendes Bild.

Diagramm der illegalen Zellenstruktur des UBL 1934.

Mitte März 1933 trafen sich Willi Börker und der Schlosser Gustav Meyer, Jahrgang 1907, mit einem Vertreter aus Bad Lauterberg am Wasserbassin in Herzberg. Hier wurde der Aufbau von zwei Fünfer-Gruppen besprochen. Eine führte Börker die zweite Meyer. Es folgten weitere Treffen, Mitgliedsbeiträge wurden abgeführt und illegales Material wie 10 Rote Sender oder 10 Exemplare der Roten Fahne verteilt.

In der Anklageschrift in der Strafsache gegen 74 Angeklagte wegen Vorbereitung zum Hochverrat, ausgefertigt am 27. November 1933 in Kassel, finden sich auch die Angaben zu den weiteren Mitgliedern:

Hermann Baumbach, Sieberstraße 194, geb. 29. Juni 1909 in Ilfeld.

Kurt Höhne, Sieberstraße 194, geb. 5. Mai 1898 in Schmölln.

Ernst Mügge, Sägemühlenstraße 282, geb. 12. Dezember 1904 Osterode am Harz.

Hans Tahler, Jueßholz 716, geb. 15. Februar 1894 Herzogenaurach.

Franz Hartmann, Lohbrink 346, geb. 13. Februar 1904 in Herzberg.

Karl Hartmann, Heideufer 514, geb. 12. August 1906 in Herzberg.

Dienstsiegel des Amtsgericht Herzberg zur NS-Zeit. Im Gerichtsgefängnis wurden Antifaschisten zeitweise inhaftiert. Bei Gustav Meyer ist in der Anklageschrift vom November 1933 vermerkt, „z. Z. in Schutzhaft im Gerichtsgefängnis Herzberg“.

Viehwagen als Pranger

Aber nicht nur Kommunist_innen waren von der Repression des NS-Regimes betroffen. Insgesamt kamen rund 40 Herzberger_innen in den nächsten Monaten und Jahren aus unterschiedlichen Gründen in Haft. Etwa der Viehändler Emil Hieke und der Kaufmann Wilhelm Höltig. Beide wurden wegen staatsfeindlicher Äußerungen und Mitgliedschaft in einer verbotenen Partei verhaftet. Wilhelm Hieke starb im KZ Werl, Emil Höltig im KZ Oranienburg. Seine Geschichte ist besonders erwähnenswert, da sie sich unter Beteiligung der Bevölkerung in aller Öffentlichkeit abspielte.

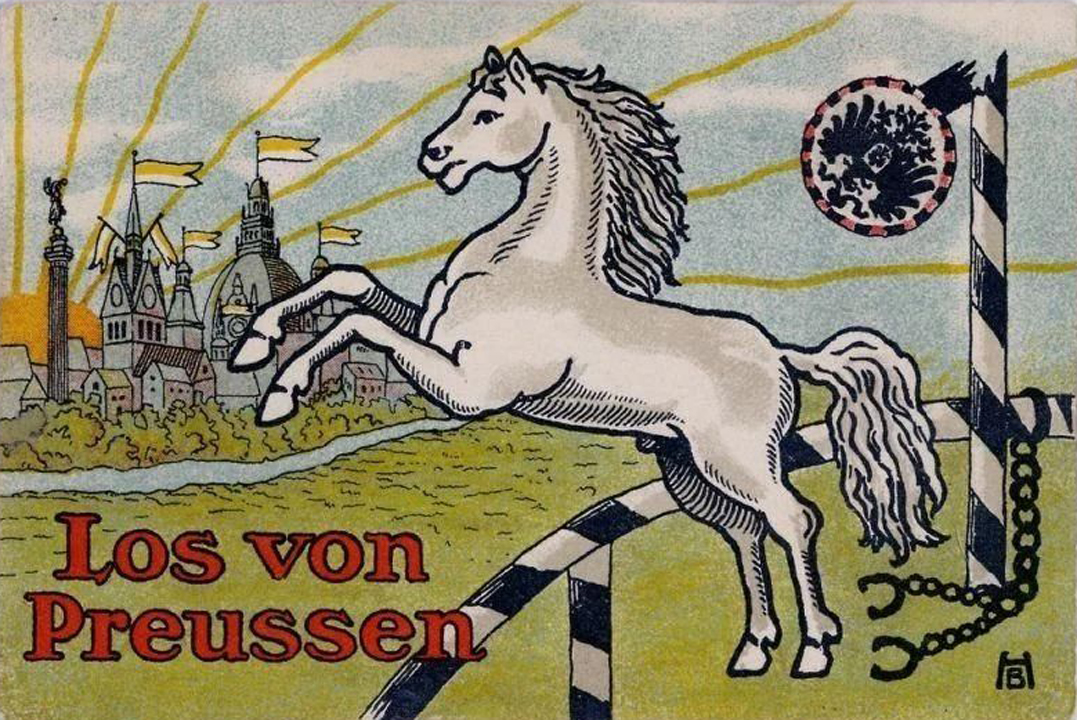

Der Kaufmann Emil Höltig war ein reaktionärer Monarchist und Funktionär der DHP (Deutsch-Hannoversche Partei). Diese Partei war 1869 aus Protest gegen die Annexion des Königreiches Hannover durch Preußen und die Beschlagnahmung des Welfen-Vermögens gegründet worden. Ihr Ziel bestand darin die welfischen Dynastie wiederherzustellen, deshalb wurde sie auch Welfenpartei genannt. Nach 1918 trat die DHP für ein von Preußen unabhängiges Hannover als Gliedstaat des Deutschen Reiches ein. Mit dieser Ausrichtung war die Partei im ehemaligen hannöverschen Gebiet eine relevante politische Kraft und verzeichnete in den Anfangsjahren der Weimarer Republik in einigen Landkreisen absolute oder gar Zweidrittelmehrheiten bei den Reichstagswahlen. Im Zuge des Kapp-Putsches 1920 kommt es sogar zu einem Umsturzversuch in Hannover, dem „Welfenputsch“.

Ihren Höhepunkt erlebte die DHP am 18. Mai 1924 als sie einen Volksentscheid über ein Land Hannover durchführen wollte. Nach dessen Scheitern, setzte der Niedergang der DHP ein. Teile schlossen sich der NSDAP an, andere hielten die immer bedeutungsloser werdende Partei aufrecht, die 1932 ihr letztes Reichstagsmandat verlor. Den Nazis blieb die Welfenpartei ein Dorn im Auge. Nationalsozialisten waren keine Monarchisten und standen separatistischen Bestrebungen grundsätzlich ablehnend gegenüber. Bevor sie verboten wurde, löste sich die DHP im Juli 1933 auf.

Propagandapostkarte der DHP zur Vorabstimmung für ein Land Hannover am 18. Mai 1924. Das Niedersachsenroß sprengt seine Ketten und springt in die Freiheit, Richtung Sonne. Die geht hinter Hannover an der Leine auf, zu erkennen sind Rathaus, Marktkirche und die Waterloo Säule. Alle etablierten Parteien stellten sich gegen die DHP, die Vorabstimmung scheiterte.

Propagandapostkarte der DHP zur Vorabstimmung für ein Land Hannover am 18. Mai 1924. Das Niedersachsenroß sprengt seine Ketten und springt in die Freiheit, Richtung Sonne. Die geht hinter Hannover an der Leine auf, zu erkennen sind Rathaus, Marktkirche und die Waterloo Säule. Alle etablierten Parteien stellten sich gegen die DHP, die Vorabstimmung scheiterte.

Höltig, Jahrgang 1886 und Weltkriegsteilnehmer, war kein Freund der Nazis, sie waren ihm zu plebejisch, modern und großdeutsch. Der Kaufmann hing weiter an dem alten Königreich Hannover und polterte in Gesprächen immer wieder gegen die NSDAP und Hitler. Seinem Angestellten und späteren Herzberger SA-Scharführer (Unteroffizier) gegenüber gab sich Höltig ohne Umschweife als welfentreu gesinnt zu erkennen. Es fielen Sätze wie: „Ich habe im Krieg keinen Finger krumm gemacht. Für mein Herrscherhaus hätte ich gekämpft, aber für Preußen nicht.“ Oder „Ich kenne kein Vaterland. Ich würde mich überall wohl fühlen, wo ich mein Auskommen hätte.“[5]

Dabei wusste Höltig um die Gefahr. Nachdem sein Angestellter im Juni 1932 in die SA eingetreten war, sagte er seiner Frau: „Mit ihrem Mann kann ich mich, seit er in der SA ist, nicht mehr richtig unterhalten. Denn sollte man einmal etwas sagen, so ist er verpflichtet, das der Partei zu melden“.[6]

Höltig sorgte mit seiner aufbrausenden Art selbst dafür, dass seine Haltung allgemein bekannt war. Er machte auch kein Geheimnis daraus, das er nur aus taktischer Vorsicht Ende 1933 in den Stahlhelm eintrat. In diesem Zusammenhang eskalierte ein Treffen mit SA-Leuten und Stahlhelmern am 28. März 1934 in Bad Lauterberg. Dort äußerte sich Höltig in einer Tour abfällig über Hitler und quittierte „Heil Hitler“ mit dem Stahlhelm-Gruß „Front-Heil“. Schließlich warf ihn die SA aus dem Lokal und die Polizei nahm den Vorgang auf.

Kurz darauf wurde Höltig die Denunziation seiner Mieterin zum Verhängnis. Der Kaufmann besaß ein Haus in der Leo-Schlageter-Allee 651, heute Friedrich-Ebert-Straße. Die untere Etage hatte er einer Familie vermietet. Die 28-jährige Ehefrau hörte am Abend 7. Juni 1934 mit, was ihr Vermieter ein Stockwerk höher im wütenden Ton gegenüber seiner Frau von sich gab. Sie ging zur Polizei und gab zu Protokoll: „Er sagte ‚Dies verfluchte Deutschland, man kann keinem mehr trauen.‘ Auf die Person Adolf Hitlers sagte er: ‚Der Verbrecher, der Lump, der Bandit, wenn ihn doch endlich mal einer ermorden wollte.‘ Dieses hat er, wahrscheinlich in betrunkenem Zustand, des öfteren wiederholt. Vor längerer Zeit, als Höltig von einer Reise aus Hannover zurückgekommen war, äußerte er zu den Eheleuten, er hätte noch keine Waffe in die Hand genommen, aber wenn es mal gegen die ‚braunen Schweinehunde‘ ginge dann würde er sofort schießen. Dieses habe ich in meiner Wohnung, welche sich in der I. Etage des Höltig’schen Grundstückes befindet, gehört. Die Eheleute wohnen in der II. Etage des gleichen Grundstücks.“[7]

Nachdem das Protokoll verfasst war, schritt nicht die Polizei, sondern die örtliche SS ein. Am Abend des 8. Juni 1934, gegen 19.30 Uhr, verhaftete der Herzberg SS-Truppführer in Begleitung zwei weiterer SS-Männer, den NS-Gegner Höltig. Der Truppführer hatte sich etwas besonderes ausgedacht. „Als abschreckende Beispiel gegen andere Wühlmäuse, die heute noch ihr Unwesen treiben, wurde H. in einem Viehwagen durch die Straßen der Stadt gezogen. In bestimmten Zwischenräumen wurde gehalten, und Arbeitsdienstler, die den Wagen zogen, bildeten Sprechchöre, in denen den Nörgler und Miesmachern schärfster Kampf angesagt wurde. Nach dem Umzug wurde H. der Polizei übergeben und noch am selben Abend ins Untersuchungsgefängnis nach Osterode abgeführt. – Dieser Vorfall mag allen Meckerern und besonders den ‚150prozentigen Nationalsozialisten‘, die den Namen des Führers und der Bewegung als Mittel zum Zweck immer in den Vordergrund schieben, als warnendes Beispiel dienen.“[8]

Erst nach dieser Erniedrigung wurde Höltig vernommen und bereits am 11. Juni wieder auf freien Fuß gesetzt. Allerdings erhielt er gleichzeitig ein Schreiben vom Bürgermeister als Ortspolizeibehörde „Nachdem das Amtsgericht Osterode (Harz) Ihre vorläufige Haftentlassung angeordnet hat, warne ich Sie in Ihrem eigenen Interesse dringend, Ihre Wohnung mehr als unbedingt erforderlich zu verlassen. Zum Schutze Ihrer Person müßte nötigenfalls Schutzhaft § 15 des Pol.Verw. Ges. vom 1.6.31 über Sie verhängt werden, die Kosten hätten Sie selbst zu tragen.“[9]

Noch im Juni kam Höltig erneut in Haft, diesmal ins KZ-Oranienburg, wo er umkam.

Vergessen war die Geschichte mit dem Viehwagen aber nicht und hatte im Jahr 1949 ein juristisches Nachspiel. Im Mai 1949 hatten sich der ehemalige SS-Oberscharführer Gustav H., der 1934 als Truppführer die Herzberger SS angeführt und den Transport mit dem Viehwagen zu verantworten hatte, und einer seiner SS-Kumpane, vor dem Göttinger Schwurgericht zu verantworten. Das Gericht stellte fest, das gegen Höltig kein Haftbefehl vorlag und es die Polizei sogar ausdrücklich abgelehnt hatte einen solchen auszustellen. „Sie haben Straßenterror der übelsten Art verübt und haben die Ehre eines angesehenen Bürgers in den Schmutz getreten“[10] urteilte der Richter über Gustav H. . Trotzdem erhielt der ehemalige SS-Oberscharführer lediglich eine Haftstrafe von einem Jahr und der andere Angeklagte kam mit vier Monate davon. Von verschiedenen Seiten war den beiden ein gutes Zeugnis ausgestellt worden. Auch fanden die Ausführungen der Angeklagten vor Gericht glauben, das ihnen an der Rechtmäßigkeit ihres Handelns im Nachhinein Zweifel gekommen seien. Als Beleg galt, dass sich ein solches Vorkommnis in Herzberg nicht wiederholte.

Die Liste der Menschen, gegen die das NS-Regime in Herzberg vorging, ist lang. Dazu gehörten die katholischen Pfarrer Friedrich Grün, Karl Laufköter und Josef Kitzinger, der Fabrikant Karl Osthushenrich, der Feilenhauer-Meister Wilhelm Reck, wie der Fleischermeister Karl Schünemann.

Jüdische Familien gab es nur sehr wenige in Herzberg; es existierte keine jüdische Gemeinde.

Bekannt war der aus Polen stammende Benno Borzykowski, der eine Kunstseidenspinnerei in Herzberg gründete. Im Jahr 1930 war der General-Direktor Schützenkönig. Die von ihm gestiftete Kleinodie befindet sich bis heute im Besitz des Vereins. Borzykowski meldete 1934 Konkurs an und wanderte 1938 in die USA aus.

Die Jüdin Johanna K. war mit einem Lokführer verheiratete. Vor die Wahl gestellt ließ er sich scheiden. Sie kam in das KZ-Theresienstadt aus dem sie nach 22 Monaten entlassen wurde. Johanna K. verstarb nach 1945.

Eine weitere jüdische Frau, die in Herzberg als Küchenhilfe arbeitete, schickte ihre Kinder in die USA, bevor sie ins KZ-Theresienstadt deportiert wurde. Über sie ist weiter nichts bekannt. Ebenso nicht über die Familie Josef, die in der Sieberstraße wohnte.

Ausser den genannten, scheinen keine weiteren Juden in Herzberg gelebt zu haben.

Vom Freiwilligen- zum Reichsarbeitsdienst

In der Zeit der großen Wirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit von 1929 griff die Regierung Brüning die Forderung der Rechtsparteien nach einer Arbeitsdienstpflicht auf, indem sie den FAD (Freiwilligen Arbeitsdienst) ins Leben rief. Es entstand das größte, öffentlich geförderte Beschäftigungsprogramme der Weimarer Republik.

Artikel 1 der Ausführungsverordnung vom 3. August 1931 legten fest, dass der FAD nur für gemeinnützige Arbeiten eingesetzt werden durfte. Träger der Maßnahmen konnten nur Körperschaften des öffentlichen Rechts und Vereinigungen oder Stiftungen sein, die gemeinnützige Ziele verfolgten. Dazu zählten Jugendbünde, Gewerkschaften, politische Parteien, konfessionelle Vereinigungen, Bewegungen aller Art.

Die inhaltliche Zielsetzung des FAD war so unterschiedlich wie seine Betreiber. Von den Kirchen bis zu den Parteien aber auch Organisationen wie der Stahlhelm Bund der Frontsoldaten richteten Arbeitsdienstlager ein. In der Anfangsphase konnten nur junge Männer zwischen 18 und 25 Jahren die Förderung in Anspruch nehmen. Wobei die Arbeitsdauer auf maximal 20 Wochen beschränkt war, solange wurde die Arbeitslosenunterstützung weitergezahlt. In der Regel lag die Beschäftigungsdauer im FAD bei unter 10 Wochen.

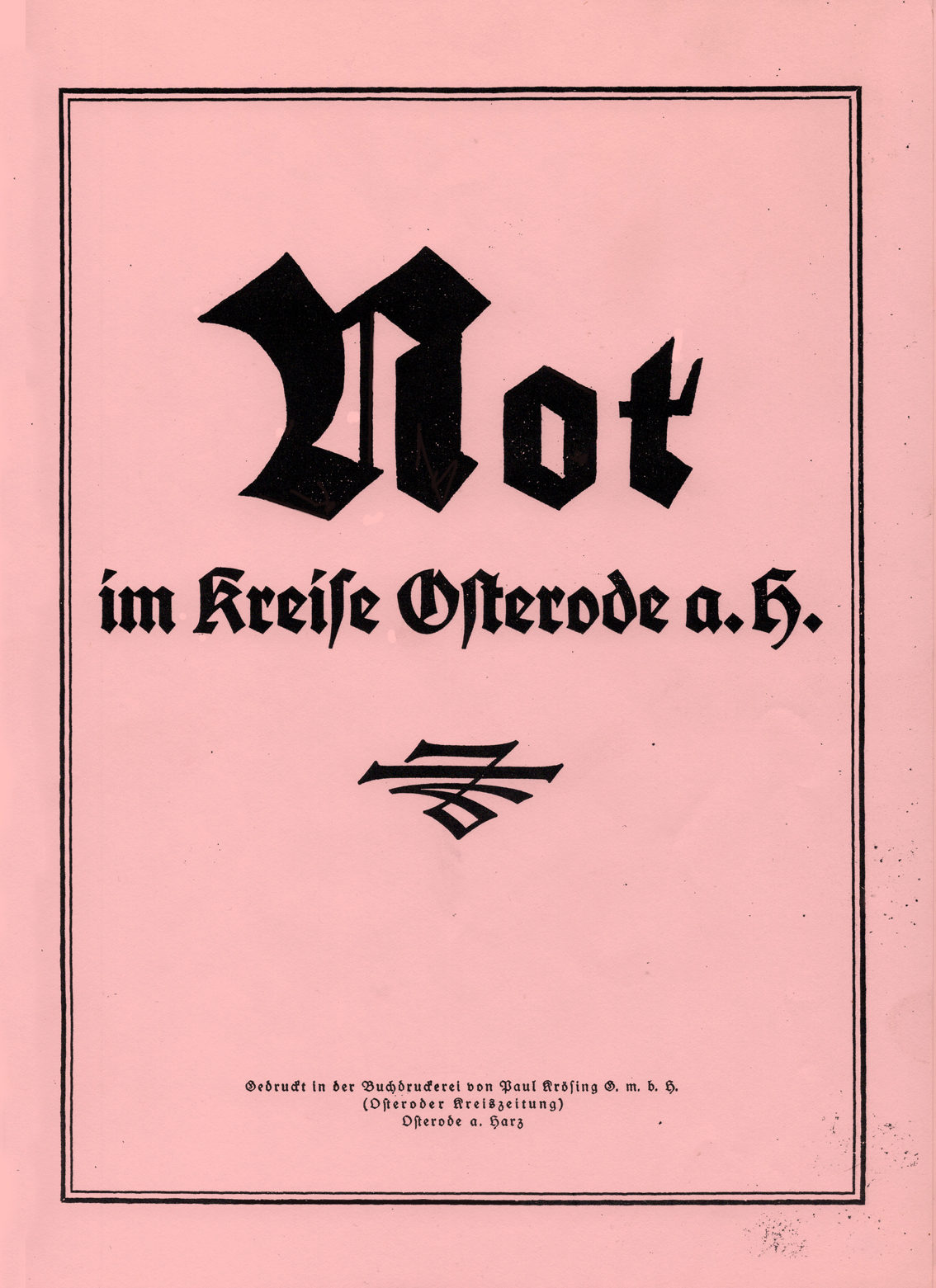

Die wirtschaftliche Lage im Kreis Osterode wurde mit dem Jahr 1929 katastrophal. Quasi als Hilferuf gab der Kreisausschuss des Kreises Osterode im April 1930 die 42seitige Broschüre „Not im Kreis Osterode“ heraus, die den Niedergang in allen Einzelheiten dokumentierte.

Ab Mitte 1932 wurde der FAD auch für Frauen ermöglicht, so dass die Zahl der Freiwilligen bis Dezember 1932 auf mehr als 241.000 Personen stieg.

Für die NSDAP organisierte der ehemalige Reichswehroffizier Konstantin Hierl ab 1931 einen Arbeitsdienst. Auf diese Strukturen bauten die Nazis nach ihrem Machtantritt 1933 auf. Der FAD wurde nicht nur weitergeführt sondern ausgebaut. Hintergrund war in der ersten Zeit, dass die Nazis ihre Macht sichern mussten. Zum einen taten sie dies durch Repression, zum anderen wollten sie die Bevölkerung vor allem durch die Linderung der sozialen Not für sich gewinnen. Ein großes Versprechen war, die hohe Arbeitslosigkeit verschwinden zu lassen. Der Arbeitsdienst diente dabei als Instrument, mit dem für kurze Zeit Beschäftigung geschaffen werden konnte. Auch halfen die Projekte, die sich auf den Aufbau der Infrastruktur konzentrierten, dem politischen Image. Bezeichnend für den Arbeitsdienst blieb, dass auf Handarbeit gesetzt wurde. Auf Maschinen, mit denen sich Erdarbeiten u.ä. viel effektiver und schneller hätten erledigen lassen, verzichtet man bewusst. Es ging eben darum Beschäftigung zu schaffen und ideologische Beeinflussung im Sinne der Volksgemeinschaft zu erzielen.

„Es gibt kein besseres Mittel, die soziale Zerklüftung, den Klassenhaß und den Klassenhochmut zu überwinden, als wenn der Sohn des Fabrikdirektors und der junge Fabrikarbeiter, der junge Akademiker und der Bauernknecht im gleichen Rock bei gleicher Kost den gleichen Dienst tun als Ehrendienst für das ihnen allen gemeinsame Volk und Vaterland,“ so Konstantin Hierl.[11]

Der Nazi-Organisator wurde 1933 zunächst zum Reichskommissar des Freiwilligen Arbeitsdienstes ernannt. Mit Einführung der Arbeitsdienstpflicht am 26. Juni 1935, übernahm Konstantin Hierl dann als Reichsarbeitsführer den Reichsarbeitsdienst. Von nun an hatte jeder männliche Deutsche im Alter zwischen 18 und 25 Jahren 6 Monate im RAD-Dienst zu tun. Vom Lohn wurden maximal 0,50 RM täglich ausgezahlt. Das entsprach ungefähr einem unteren Hilfsarbeiterlohn. Das übrige Geld wurde für Essen, Lagerunterkunft, Heizung, Bekleidung und Versicherungen einbehalten. Mit Kriegsbeginn fand eine Ausweitung der Arbeitsdienstpflicht auf Frauen statt. Ab September 1939 gab es Arbeitsmänner und Arbeitsmaiden.

Militärisch strukturiert diente der RAD und viele seiner Projekte der Kriegsvorbereitung. Ab 1944 wurde dem RAD die 6-wöchige militärische Grundausbildung übertragen, um die Ausbildungszeit bei der Wehrmacht zu verkürzen. Zum Ende des Krieges kam es sogar zur Aufstellung eigener RAD-Kampfgruppen.

Machtergreifung mit dem Spaten

In Herzberg stellte die Ortgruppe des Stahlhelm – Bund der Frontsoldaten im Dezember 1932 an die Stadtverwaltung den Antrag ein Arbeitsdienstlager für einen Freiwilligen Arbeitsdienst im Gebäude des Vorwerks am Bahnhof Herzberg-Schloß, einzurichten. Daneben wurde ein Freiwilliger Arbeitsdienst für Frauen vom Evangelischen Frauenbund initiiert. Beides existierte unabhängig voneinander und lief nur aufgrund der staatlichen Förderung unter der gleichen Bezeichnung.

Die Planung und Genehmigung für das vom Stahlhelm angeregte Arbeitsdienststammlager fiel in die Zeit nach dem Machtantritt der Nazis. Unter ihrer Federführung kam das Projekt schnell zum Abschluss. Im Juli 1933 gab es eine Bauplatzbesichtigung am alten Schafstall, der für das Bauvorhaben teilweise abgerissen werden musste, im August war Baubeginn. Es entstand ein 60 Meter langes und 11,5 Meter breites, zweigeschossiges Fachwerkgebäude mit Holzverschalung, das „eine Unterbringung der Arbeitsdienstwilligen getrennt vom Wohnort gestattet“, wie es der Erlass des Reichskommissars vom 3. September 1932 vorsah. Das Herzberger Lager bot für 250 Arbeitsdienstmänner Unterkunft. Ausgestattet mit Einzelstuben für das Führungspersonal, einem großen Unterrichtsraum, Wasch- und Duschräumen, Sanitätsräumen, einer komplett eingerichteten Küche, Vorratsräumen und einem großen Exerzierplatz.

Unter flatternden Hakenkreuzfahnen fand im November 1933 das Richtfest statt. Die genaue Bezeichnung lautete: Arbeitsdienst der NSDAP, Arbeitsgau 18 Niedersachsen-Ost, Stammlager Nr. 7 Herzberg (Harz). Am 4. März 1934 wurde die Einrichtung offiziell an den Arbeitsdienst Gau 186/7 übergeben.

Das Foto aus dem Jahr 1933 zeigt eine Gruppe des Freiwilligen Arbeitsdienstes in Lonau. Der Arbeitsdienst war hier u.a. bei Erdarbeiten beim Bau des Freibades und beim Wegebau eingesetzt. Zu diesem Zeitpunkt war der Dienst noch freiwillig. Es meldeten sich Nazis und ihnen nahestehenden Personen. Auf dem Foto sind also Lonauer Nazis versammelt.

Allein durch das Stammlager war der nationalsozialistische Arbeitsdienst in den ersten Jahren des NS-Regimes in Herzberg eine sehr präsente Erscheinung. Bereits vor Einrichtung des Lagers existierten zwei kleinere in Gieboldehausen und Lonau. In Lonau stellten 80 Mann, die Herzberg unterstanden, 1933 das Schwimmbad fertig. Wegebau oder Verbesserung der Uferbefestigung, wie am Juessee, gehörten zu den typischen Aufgaben der Arbeitsmänner.

Manch alter Nazi und viele schlichte Gemüter meinten noch lange Zeit nach dem II. Weltkrieg, einen Spaten in die Hand zu nehmen hätte nicht geschadet. Vieles sei geschaffen worden, nicht zuletzt die Autobahn – und vor allem hätte es eine großartige Kameradschaft gegeben. Das Regimegegner und Juden davon ausgeschlossen waren und der Drill zur arischen Volkgemeinschaft erfolgte fiel bei dieser Betrachtung einfach unter den Tisch.

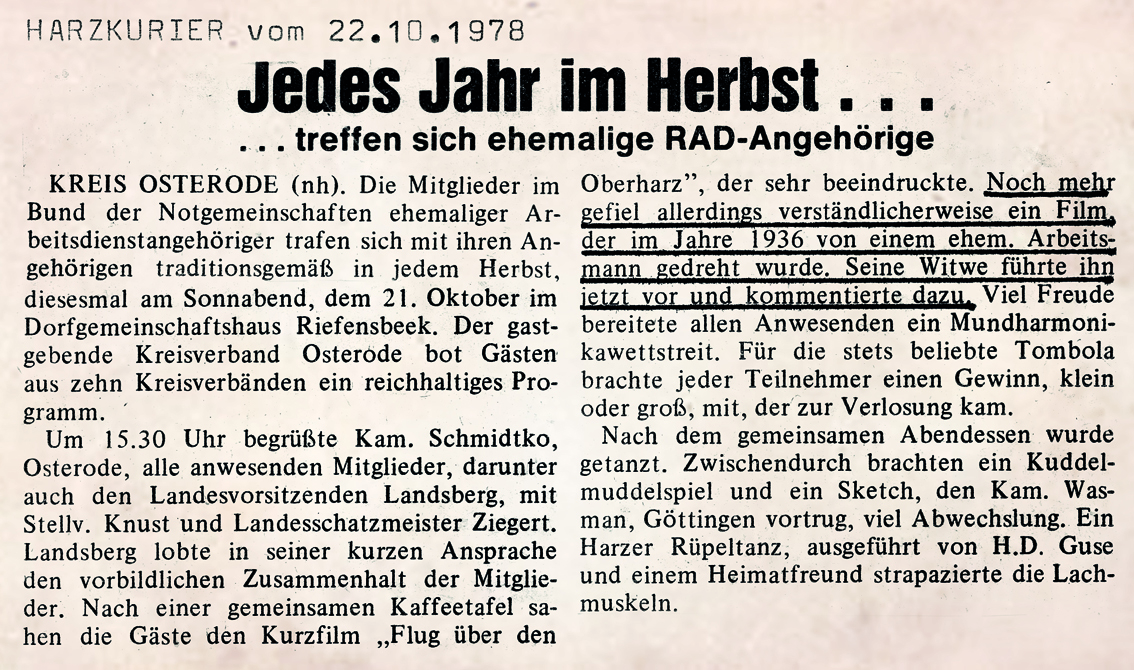

Noch bis in die 1980er Jahre fanden Treffen ehemaliger RAD-Angehöriger statt über die in der lokalen Presse wie über eine Kaffeefahrt berichtet wurde. Kein Wort fand sich darüber, das der RAD eine Nazi-Organisation gewesen war.

Ohne Hintergrundinformation oder kritische Einordnung berichtete der Harzkurier 1978 vom jährlichen Treffen ehemaliger RAD-Angehöriger.

Über den Freiwilligen Arbeitsdienst gelang es der NS-Führung bis Ende 1933 rund 45 Prozent der Arbeitslosen im Kreis Osterode mit Notstandsarbeiten zu beschäftigen. Die Zahl der Wohlfahrtempfänger ging demensprechend zurück. Ab 1934 schafften Großprojekte wie die in ihrer Zeit größte Fernwasserleitung der Welt, die von der Sösetalsperre nach Bremen und Hildesheim führte, weitere Entlastung. Wobei die Zeitung so unverblümt wie stolz verkündete „Dabei mag noch erwähnt sein, daß bei den umfangreichen Ausschachtungen auf alle Maschinen verzichtet werden soll, damit um so mehr Menschen Beschäftigung gegeben werden kann. Der Arbeitsbeschaffungsgedanke des Führers Adolf Hitler erfährt also durch die Fernwasserleitung der Harzwasserwerke eine Förderung, wie sie zweckentsprechender und nachhaltiger nicht gedacht werden kann.“[12]

Tatsächlich waren diese Projekte bereits vor der Nazi-Zeit überlegt und teilweise verwirklicht worden. Wie der Bau der Odertal- und Sösetalsperre. Die Nazis reklamierten die Erfolge nun für sich und ersetzten die Arbeitslosigkeit durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen – und führten den Drill mit dem Spaten ein. Doch ließen sich mit dem Arbeitsdienst nur kurzfristige Effekte erzielen. Langfristig musste eine neues Wirtschaftsprogramm greifen, das vom NS-Staat ab 1935 zielstrebig verfolgt wurde. Das Programm lautete Aufrüstung und Kriegsvorbereitung. Überall entstanden Rüstungsunternehmen. Wehrmacht, Luftwaffe und Marine wurden binnen kurzer Zeit vergrößert und modernisiert. Die Zeit, in welcher der Arbeitsdienst für die Beschäftigung von Arbeitslosen sorgte, um den Nazi-Staat zu bestätigen, war bald vorüber. Neben der nationalsozialistischen Erziehung, rückten für den RAD vor allem prestigeträchtige Großprojekte wie der Autobahnbau in den Vordergrund.

Für das Arbeitsdienststammlager in Herzberg kam damit das aus. Keine vier Jahre nach seiner Inbetriebnahme gab der RAD das Lager am 31. Mai 1937 auf. Versuche des Herzberg Nazi-Bürgermeisters Henry Steinbömer das Gebäude der SS als Kaserne anzubieten, scheiterten.

Seine zweite große Nutzung erfuhr es im II. Weltkrieg, als sogenanntes Gemeinschaftslager der Herzberge Munitionsfabrik. Diese Bezeichnung war nichts weiter als eine Umschreibung für das Zwangsarbeiterlager „Schloß“.

RAD-Mann in der Anfang 1934 eingeführten Uniform. Oberhalb der Hakenkreuzarmbinde die Ärmelspaten genannte Dienststellenbezeichnung. Hier 183/7, Arbeitsgau Braunschweig.

Zwangsarbeit

Mit Beginn des II. Weltkrieges wurde in Herzberg, wie im gesamten Deutschen Reich, die industrielle Fertigung auf Rüstungsproduktion umgestellt. Nachdem immer mehr Männer eingezogen wurden, drohten die Arbeitskräfte auszugehen. So griff das NS-Regime ab 1942 verstärkt auf Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen zurück, um das öffentliche Leben aufrecht zu erhalten und die Produktion zu gewährleisten bzw. zu steigern.

Eingesetzt wurden Kriegsgefangene, sogenannte Fremdarbeiter und KZ-Häftlinge. Wobei sich diese drei Kategorien noch einmal unterteilten, wie etwa in Fremdarbeiter „Ost“ und „West“. Entsprechend unterschied sich der Status. Menschen aus der Sowjetunion (im NS-Jargon sogenannte Ostarbeiter) und aus Polen waren durch Sondererlasse der Willkür der Gestapo und anderer polizeilicher Dienststellen ausgeliefert. Sie mussten entsprechende Kennzeichen („OST“, „P“) auf der Brust tragen durften ihre Lager oft nur zur Arbeit verlassen. Erträglicher, aber dennoch entbehrungsreich und demütigend, war das Leben für westeuropäische, der „nordischen Rasse“ zugerechnete Facharbeiter und Ingenieure.

Fremdarbeiter waren zwar zum größten Teil zwangsverpflichtet, galten aber nicht als Gefangene, es gab daher auch Lager, die nicht mit Stacheldraht umzäunt und von Wachmannschaften kontrolliert waren. Bei Kriegsgefangen- und KZ-Lagern war dies immer der Fall.

Zwangsarbeit war allgegenwärtig. In großen und kleinen Betrieben, in der Forstwirtschaft, beim Wege- und Straßenbau, wie in der Landwirtschaft und selbst in privaten Haushalten. Insbesondere schufteten die Arbeiter und Arbeiterinnen in der Rüstungsindustrie.

In Herzberg zum Beispiel bei der Eisen- und Stahlgießerei Pleißner, wo Granaten für schwere Flak und PAK hergestellt wurden sowie Nebelwerfer und Kettenantriebsgehäuse für den Panzerkampfwagen VI Tiger. Am 1. Februar 1944 verfügte Pleißner über eine Gesamtbelegschaft von 802 Personen. Fast 300 davon waren Kriegsgefangene, die im

Lager Wiese im Bereich Kornstraße und Lager Heidebrunnen untergebracht waren.

Kriegsgefangenlager gab es auch in anderen Bereichen der Stadt, wie am Langfast wo zwei Lager existierten. Eins für etwa 90 sowjetische Gefangene und ein zweites für 45 polnische Kriegsgefangene. Während die sowjetischen Gefangen in der Forstarbeit eingesetzt waren, arbeiteten die Polen in der Papierfabrik und dem Sägewerk Fritz Homann AG.

Sprengstoffwerk der DAG

Das größte Rüstungsunternehmen in Herzberg entstand während des Zweiten Weltkrieges. Standort war am Pfingstanger, dort wo sich einst die Gewehrfabrik befand. Im Anschluss an die Gewehrproduktion siedelte sich hier eine Baumwollbleicherei an, die nach dem Ende des Ersten Weltkriegs brach lag. Das änderte sich, als der jüdische Unternehmer Benno Borzykowski das Areal mit den leerstehenden Gebäuden im Jahre 1919 kaufte und dort eine Spinnerei für Kunstseide einrichtete.

In den ersten Jahren zeichnete sich eine erfolgreiche Unternehmerstrategie ab, dann aber kam es 1927 zu einer Erweiterung der Papierfabrik. Die Einleitung säurehaltiger Abwässer in die Sieber und den Mühlengraben erhöhte sich erheblich. Das Wasser war derart verschmutzt, dass es nicht mehr zum Färben der Seide genutzt werden konnte. Borzykowski stellte seine Produktion zunächst für einige Monate ein und führte Beschwerde, die aber erfolglos blieb. Die Behörden gingen nicht gegen die Papierfabrik vor. Borzykowski ließ Klärteiche bauen und einen Brunnen zur Ersatzwasserbeschaffung bohren. Doch brachten die Maßnahmen keinen Erfolg, die Produktion konnte nicht wieder aufgenommen werden. Am 27. Februar 1934 ging die Borvisk-Kunstseiden AG in Konkurs. Das Fabrikgelände versuchte Borzykowski noch 1937 an einen ausländischen Investor zu verkaufen, bekam dafür aber keine Genehmigung vom Reichswirtschaftsministerium. Stattdessen wurde die Borvisk-Kunstseiden AG vollständig abgewickelt. Liquidatoren waren der Rechtsanwalt Dr. Weber aus Bad Lauterberg und Fritz Hessinger der ab 1942 das Sprengstoffwerkes der DAG in Herzberg leitete.

Die reichseigene Verwertungsgesellschaft für Montanindustrie (Montan) kaufte nämlich aus der Konkursmasse im Juni 1940 das Werksgelände. Nach einjähriger Umbauzeit entstand eine Munitionsfabrik mit Füllstelle, die von der Montan an die „Fabrik Herzberg der GmbH zur Verwertung chemischer Erzeugnisse“ verpachtet wurde. Das Werk, mit dem Tarnnamen „Kiefer“, war ein Tochterunternehmen der Dynamit Nobel AG mit Hauptsitz in Troisdorf.

Ab Sommer 1941 begann die Befüllung von 50-kg-Bomben mit dem Fertigungskennzeichen „hzb“, im Herbst wurde auf 250-kg-Bomben umgestellt. Dann stellte die DAG Ende 1943 die Produktion von Bomben fast ganz ein. Stattdessen wurden täglich bis zu 6.000 Tellerminen in Herzberg fertig gestellt. Der Sprengstoff wurde vom Schwesterwerk in Hessisch-Lichtenau in Kesselwaggons per Bahn angeliefert.

Die Zahl der Arbeiterinnen und Arbeiter in der Munitionsfabrik stieg von 650 im Jahr 1942 bis auf 360 deutsche und 525 ausländische Arbeitskräfte am 31.12.1944.[13]

Jede_r Beschäftigte hatte einen Werksausweis, den er beim Betreten des Werkes vorzuzeigen hatte. Der Werkschutz führte ein hartes Regiment und machte dem Direktor täglich Meldung. Mehrmaliges verspäten oder gar unentschuldigtes Fernbleiben führten zur Überstellung ins Arbeitserziehungslager Liebenau bei Nienburg an der Weser. Das Lager unterstand der Gestapo. Häftlinge mussten hier schwerste körperliche Arbeit beim Bau einer Pulverfabrik verrichten. Nach der Auflösung des Lagers im Mai 1943 kamen die Häftlinge in das neue Arbeitserziehungslager Lahde bei Minden.

Wer die Munitionsfabrik in Herzberg verlies wurde kontrolliert. Es gab einen Metalldetektor, wenn dieser Anschlug erfolgte eine Leibesvisitation. Wer versuchte auch nur das Geringste aus dem Werk zu schmuggeln und dabei erwischt wurde verschwand auf nimmer wiedersehen.

Das Befüllen war keine körperlich schwere Arbeit, aber sie war gesundheitsgefährdend. Über die Haut und Atmung gelangten giftige Chemikalien in den Körper. Bei der Minen Befüllung fehlten Absauganlagen, hier war der Krankenstand besonders hoch. Es kam zu schweren Vergiftungen, mit zum Teil tödlichem Ausgang. Um den Kontakt mit den Chemikalien zu minimieren, lag die Arbeitszeit bei 8-Stunden und nur selten, bei den in der Rüstungsindustrie sonst oft praktizierten, 12 Stunden. Wer in den Abteilungen arbeitete, die mit TNT zu tun hatten, wurde wöchentlich vom Werksarzt untersucht. Für diese „vorbildlich Gesundheitsvorsorge“ wurde die Herzberger Munitionsfabrik 1943 als NS-Musterbetrieb ausgezeichnet.

Im Werk arbeiteten viele polnische Fremdarbeiter und -arbeiterinnen, die ein weißes „P“ auf der Kleidung tragen mussten. Im Bereich des heutigen Kastanienplatzes existierte das umzäunte Lager „Aue“ für diese etwa 350 Zwangsarbeiter und -arbeiterinnen. Das Lager durfte nicht verlassen werden. Täglich eskortierten Wachen die Arbeitskolonne in das DAG Sprengstoffwerk.

Das ehemaligen RAD-Stammlager am Pfingstanger war mit West-Arbeitern belegt. Zu diesem „Gemeinschaftslager der Fabrik Herzberg“ kurz Lager „Schloss“ genannt, gehörten sechs Wohnbaracken, ein massives Steingebäude sowie eine Wasch- und Latrinenbaracke. Neben der deutschen Belegschaft waren hier 45 Fremdarbeiter aus Frankreich und 50 Holländer, allesamt Studenten, untergebracht. Im Gegensatz zum Lager „Aue“ gab es hier keinen Zaun. Die Zwangsarbeiter konnten sich frei bewegen und durften das Lagergelände verlassen. Es gab sogar ein Fußballspiel zwischen Holländer und Franzosen auf dem Eichholzsportplatz. Auch wenn das äußerlich entspannter wirkte, konnte das nicht über die grundsätzliche Situation hinwegtäuschen. Ob aus dem Westen oder Osten, alle Arbeiterinnen und Arbeiter unterlagen dem gleichen harten Arbeitszwang.

Laut der offiziellen Liste des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. kamen in Herzberg allein zwischen 1944 und 1945 insgesamt 41 Zwangsarbeiter ums Leben. Todesursachen waren zumeist Krankheiten und Unfälle. Es gab aber auch zwei Selbstmorde und Schussverletzungen.

Bombenkrieg

Bereits am 4. September 1940 kam es zu zwei Bombenangriffen der RAF (Royal Air Force) auf Herzberg. Ziel der ersten Bombenabwürfe war das Sägewerk Fritz Homann AG. Mehre Stabbrandbomben gingen nieder, dem schnell eingreifende Werkschutz gelang es den Brand zu löschen bevor größere Schäden entstanden.

Der zweite Angriff galt der sich noch im Bau befindliche Munitionsfabrik der DAG unterhalb des Schlossberges. Spreng- und Brandbomben fielen auf das Werksgelände und das Eichholz. Es gab aber nur unwesentlichen Materialschaden.

Wohl im selben Monat richtete die Luftwaffe auf dem Schlossberg einen Beobachtungsturm ein. An der Wegekreuzung Am Weinberg/Am Phillips entstand, zwischen den Bäumen versteckt, ein 25 Meter hoher, hölzerner Beobachtungsturm. Eine Telefonleitung führte vom Wachthaus am Fuß des Turmes direkt in den Keller des Rathauses, von wo Luftalarm ausgelöst werden konnte.

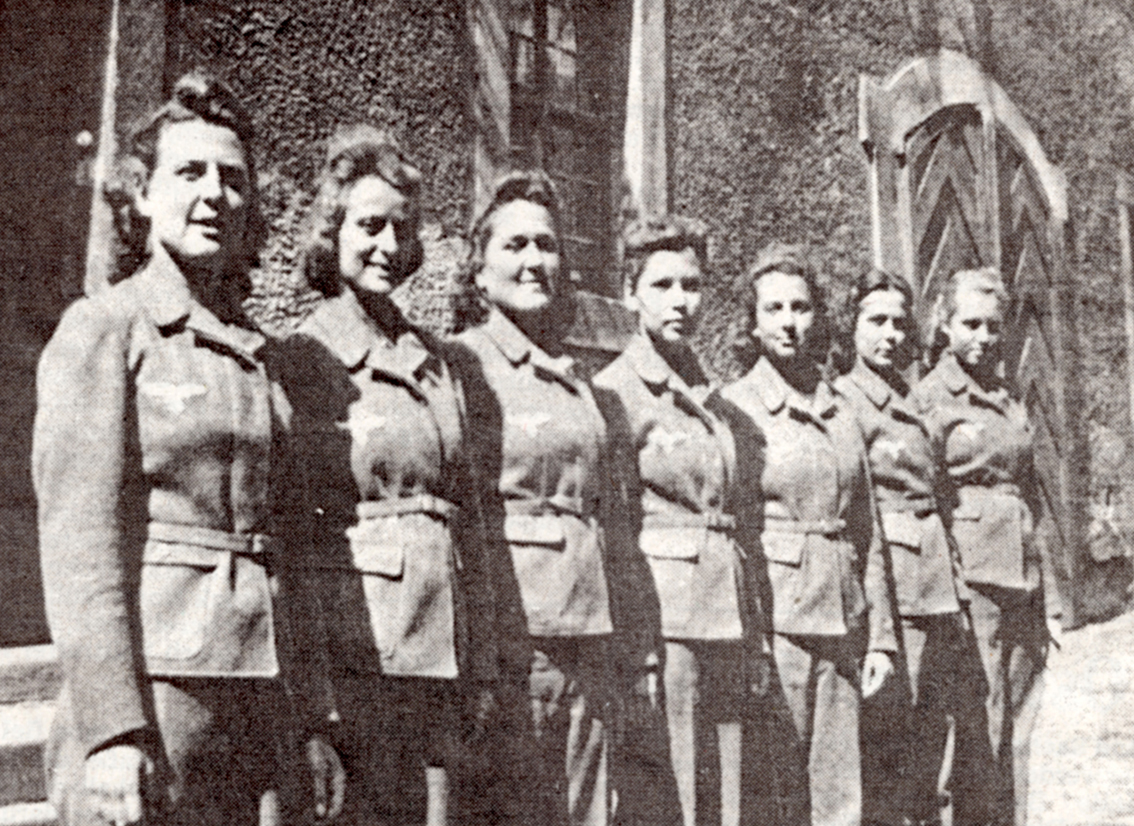

Das männliche Personal wurde ab 1943 weitgehend durch Wehrmachtshelferinnen, allgemein auch als Blitzmädchen bezeichnet, ersetzt. Bereits seit Beginn des Krieges traten auch Frauen in den Dienst von Wehrmacht, Marine, Luftwaffe und Waffen-SS. Zunächst waren das ausschließlich Freiwillige. Auch später rekrutierten sich Wehrmachtshelferinnen zu mehr als der Hälfte aus Freiwilligen. Die übrigen waren Kriegshilfsdienstpflichtige. Am 29. Juli 1941 hatte Hitler mit dem Erlass über den „Reichsarbeitsdienst der weiblichen Jugend“ bestimmt, dass Frauen zusätzlich zum halben Jahr Reichsarbeitsdienst ein weiteres halbes Jahr Kriegshilfsdienst zu leisten hatten. Wehrmachtshelferinnen galten als Behelfspersonal, arbeiteten in der Verwaltung und zur Nachrichtenübermittlung. Sie wurden weder an Waffen ausgebildet noch in Kampfeinsätze geschickt. Auch die Frauen, die im Laufe des Krieges immer öfter als Flakhelferinnen Dienst taten, bedienten lediglich Horchgeräte und Scheinwerfer. Erst 1945 erlaubte die Wehrmacht den Frauen Handfeuerwaffen zur Selbstverteidigung.

Die mehr als eine halbe Millionen Helferinnen stellten eine wesentliche Verstärkung der NS-Kriegsmaschinerie dar. Leicht abwertend wurden sie auch Blitzmädchen genannt. Die Bezeichnung leitete sich vom Symbol der Nachrichtentruppe ab, dass die Frauen auf ihrer Uniform trugen.

Werbeplakat für Luftwaffenhelferinnen, Mindestalter war 17 Jahre.

Im Jahr 1995 erinnerte sich eine ehemalige Luftwaffenhelferin, die sich 1942 mit 17 Jahren freiwillig für die Luftwaffe gemeldet hatte und in Halle/Saale ausgebildet wurde. Die Sonderausbildung umfasste allgemeine Flugüberwachung, Flugzeugerkennung, das Meldewesen, Wetterkunde, u.a. Nach Abschluss der Ausbildung kam sie im August 1943 nach Herzberg.

Die jungen Frauen waren im Obergeschoß des westnördlichen Schlossgebäudes, Sieberflügel genannt, untergebracht. Schlafsaal, Aufenthaltsraum, Waschraum und Toiletten waren eingerichtet. Im Torhaus gab eine Küche zur Verpflegung der Luftwaffenhelferinnen.

Der Wach- und Beobachtungsdienst auf dem Schlossberg (Elsenblick) wurde rund um die Uhr geführt. Stets war der Beobachtungsturm mit vier Luftwaffenhelferinnen besetzt, zwei im Ausguck und zwei in Bereitschaft, dazu jeweils ein Wachführer, der 12 Stunden Dienst verrichtete. Die Beobachtungen aus der Luftüberwachung leitete der jeweilige Wachführer an die Leitstelle in Nordhausen weiter.

Den schlimmsten Bombenangriff auf Herzberg beobachtete man am 22. Februar 1944 vom Schlossberg aus. Gegen 13 Uhr wurde in 5.000 Meter Höhe ein Verband von 45 Maschinen der USAF (U.S. Air Force) ausgemacht und um 13:17 Uhr öffentliche Luftwarnung gegeben. Nachdem sich abzeichnete, dass die Stadt überflogen werden könnte, erfolgte 13:43 Uhr Luftalarm. Zu dieser Zeit griffen deutsche Jagdflugzeuge den Verband an. Ein letztes Aufbäumen im Luftkrieg, denn die Angriffe der viermotorigen „Fliegenden Festungen“ vom Typ Boeing B17 und B24 stießen bereits nicht mehr auf nennenswerte Gegenwehr der Flugabwehr oder deutscher Jagdflugzeuge. Ab März 1944 hatten die Alliierten die uneingeschränkte Luftherrschaft über Deutschland.

Aber ein Bomber aus dem US-Verband wurde angeschossen und musste seine Bomben im Notabwurf loswerden. Er warf sie aber nicht irgendwo in die Landschaft, sondern machte Herzberg als Ziel aus. Es war reiner Zufall. Um 13:55 Uhr öffneten sich die Bombenschächte und 12 Bomben von jeweils 250 Kilo fielen auf die Stadt. Genauer in die Wohnhäuser der Hauptstraße. Die Vorwarnzeit für die Bevölkerung war viel zu kurz, um Schutzräume zu erreichen und die Wirkung verheerend. Dazu eine Luftwaffenhelferin: „Ein Bombenflugzeug scherte plötzlich aus einem großen Bomberpulk aus und ließ die Bombenladung auf Herzberg fallen. Die Bomben explodierten mitten in der Stadt.“[14]

19 Einwohner starben, 16 waren schwer verletzt. Drei Häuser lagen vollständig in Trümmern, fünf wiesen schwere Beschädigungen auf und etliche leichtere Schäden. Der US-Bomber musste wenig später bei Göttingen notlanden.

Für alle „Gefallenen des Terrorangriffs“, wie es die Nazis nannten, wurde am 24. Februar eine gemeinsame, große Beisetzung inszeniert. Der Kreisleiter der NSDAP rief dazu auf und angeführt von der SA marschierte ein großer Demonstrationszug durch die Stadt zum Friedhof. Dort gab es heroische Reden der lokalen Nazi-Prominenz an den offenen Gräbern. Für Herzberg war die Bombardierung ein einschneidendes Ereignis und im gesamten Reichsgebiet hatte es bereits viele Städte schwer getroffen. Doch der bereits verlorene Krieg sollte noch mehr als ein Jahr weitergehen und auch in Herzberg Opfer fordern.

Luftwaffenhelferinnen im Hof des Herzberger Schlosses.

Die Explosion der Munitionsfabrik

Am 4. April 1945 ereignete sich das schlimmste Explosionsunglück in der Geschichte Herzbergs, über dessen Ursache nach dem Krieg intensiv gestritten wurde. Die Firmenleitung gab an, dass Unglück sei die Folge einer Bombardierung durch ein alliiertes Flugzeug gewesen. Denselben Schluss legte ein Ermittlungsbericht der Staatsanwaltschaft Göttingen im Jahr 1948 nahe und auch die RAF hätte die Explosion gern für sich verbucht.

Dem widersprachen führende Mitarbeiter des Werkes. Für sie lag der Grund bei den neuartigen Sprengstoffgemischen, die wegen des Rohstoffmangels eingeführt werden mussten. Zwei Fremdarbeiter des Werkes sagten aus, das nach dem Öffnen von Ventilen Stichflamme hochschlugen, es zu kleineren Explosionen führten und sich daraufhin ein Brand ausgebreitet. Weitere Explosionen richteten zwar keine größeren Zerstörungen an, aber brennende Sprengstoffklumpen flogen auf das Dach der Versandhalle in der 8.000 Tellerminen lagerten. Durch die Hitze detonierten die Minen mit der Kraft von 40.000 Kilogramm Sprengstoff. Aus Sicherheitsgründen befanden sich die Sprengstoffbunker weit auf dem Werksgelände zerstreut und blieben unversehrt. Dort lagerten weitere 200 bis 300 Tonnen Sprengstoff, die im Fall ihrer Explosion ein noch größeres Inferno verursacht hätten. Zu den glücklichen Umständen zählte wohl auch, dass die Brände kurz vor 5 Uhr ausbrachen und sich die große Explosion gegen 6 Uhr ereignete.

29 Personen kamen ums Leben, etliche wurden schwer verletzt. Im Stadtgebiet zersprangen fast alle Fenster, Trümmer und Dachziegeln prasselten auf die Straßen, es bot sich ein Bild der Verwüstung. Die Druckwelle war so stark, dass selbst noch im vier Kilometer entfernten Lonau Fenster zu Bruch gingen und Türen eingedrückt wurden. Besonders heftig waren die Zerstörungen der Sprengstofffabrik, die Produktion konnte nicht mehr aufgenommen werden.

Auch die Luftwaffenhelferinnen im Schloss oberhalb des DAG-Rüstungswerkes überraschte die schwere Explosion am Morgen. Fenster und Türen flogen aus den Angeln, das Dach auf der Sieberseite war vollständig abgedeckt. Herumfliegende Trümmer verletzten eine Luftwaffenhelferin am Kopf. Die Frauen flüchteten durch einen gewaltigen Staub- und Aschewirbel aus dem Schloss.

Bereits am Vortag hatte Nordhausen ein Großangriff der britischen Royal Air Force getroffen. Am 4. April folgte ein zweiter schwerer Luftangriff und legte die Stadt vollständig in Schutt und Asche. Die Luftwaffen-Leitstelle Nordhausen war vernichtet deshalb wurde die Flugwache in Herzberg aufgegeben.

Die Trümmer in Herzberg waren nicht geräumt, da erfolgte ein schwerer Luftangriff auf die Stadt. Ziel der B-17-Bomber der U.S. Air Force war am 6. April das Fabrikgelände von Pleißner und der Bahnhof. Dort standen 12 Waggons mit Panzerfäusten und 80.000 Schuss Flak-Munition, die in die Luft gingen. Die Zerstörungen waren immens.

Der Himmel gehörte den Alliierten. An der Reichsstraße, heute Bundesstraße, zwischen Herzberg und Osterode wurde eine Kraftwagenkolonne von zehn Jagdflugzeugen angegriffen und zusammengeschossen. Jeden Tag kreisten Flugzeuge über Herzberg, die Gebäude mit Bordwaffen in Brand schossen. Es war schwierig die Brände einzudämmen, denn die Feuerwehr verfügte durch die Zerstörung der DAG nicht mehr über einsatzbereite Ausrüstung.

Angriffsziel Herzberg

Große Verteidigungsbemühungen scheint es im April 1945 in dem bereits vom Krieg gezeichneten Herzberg nicht gegeben zu haben. Auf Anordnung des, namentlich nicht bekannten, Kampfkommandanten wurden lediglich drei Straßensperren angelegt und die Sieberbrücke zur Sprengung vorbereitet.

Einige Tage vor dem Einmarsch der Amerikaner zogen sich auch durch Herzberg immer mehr Wehrmachtseinheiten in den Harz zurück. Demoralisiert hofften viele, dass der Krieg endlich zu Ende ginge, doch kaum jemand handelte entsprechend. Man nahm sein Schicksal hin, machte weiter, gehorchte Befehlen.

In der Stadt fielen Strom und Gas aus, für die Zivilbevölkerung wurde die Situation immer unerträglicher. Zudem verbreiteten die Anrückenden US-Truppen Unruhe und Nervosität. Etliche Menschen packten das Notwendigste zusammen, um in die Wälder oder umliegenden Dörfer zu flüchten. Als am 9. April 1945 um 17 Uhr in Herzberg Feindalarm ausgelöst wurde, gab das für viele das Signal für den Aufbruch.

Um 19 Uhr meldeten Beobachtungsposten im Verstärkeramt auf dem Philipps, die Sichtung amerikanischer Panzer am Auekrug. Der große Gasthof in der Oderaue, einsam an der Reichsstraße 27 gelegen, befindet sich nur fünf Kilometer von Herzberg entfernt. Daraufhin wurde die Sieberbrücke gesprengt, doch dauerte es noch 24 Stunden, bis sich in der Stadt von Mund zu Mund verbreitete: „Die Amerikaner kommen!“.

Vorerst blieb der amerikanische Hauptstoß über den Auekrug aufgehalten. Denn südlich von Osterode versuchte die Wehrmacht hinter dem Gebirgszug des Rotenbergs an der Oder eine Verteidigungslinie zu improvisieren. Der Rotenberg ist ein Höhenzug von etwa 14 Kilometer Länge und bis zwei Kilometer breite. Auf der nördlichen Flussseite finden sich die Orte Wulften, Hattorf und das Gehöft/Gasthof Auekrug. Pöhlde liegt südwestlich auf der südlichen Seite. Von Pöhlde bis Wulften trennt der Rotenberg das Eichsfeld fast in gerader Linie vom Harzvorland. Dort fällt der Höhenzug nach Nordosten steil zum Pöhlder Becken ab, einer einige Kilometer breiten, flachen Landschaft, in der, von Auengelände umgeben, die Oder fließt.

Um diese natürliche Panzersperre zu überwinden, setzte die US-Army ihren Angriff an drei Stellen an. An den Flanken bei Wulften und Pöhlde und in der Mitte über den Auekrug. Hier verlief die R27, heute die die B27, direkt von Gieboldehausen nach Herzberg; wobei der damalige Straßenverlauf in Serpentinen über den Rotenberg führte.

Auf deutscher Seite verfügte man allerdings über keine vollwertigen Kampfverbände und überhaupt keine Luftwaffe mehr. Zur Verfügung stand lediglich die in Rückzugskämpfen stark dezimierte und nur noch dem Namen nach existierenden 326. Volksgrenadier-Division.

Volksgrenadier-Divisionen (VGK) waren Infanterie-Divisionen, die nach dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 aufgestellt wurden. Nach dem Attentat ernannte Hitler den Reichsführer-SS, Heinrich Himmler, zum Oberbefehlshaber des Ersatzheeres. Die vordringliche Aufgabe Himmlers bestand darin, die schweren Verluste an der Invasionsfront in der Normandie und durch den Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte an der Ostfront auszugleichen. Anstelle der bisherigen Infanterie-Divisionen stellte er Volksgrenadier-Divisionen auf. Truppenrechtlich und disziplinarisch unterstanden sie der SS.

Mit der Bezeichnung „Volks“ sollte die Verbundenheit der Wehrmacht mit dem deutschen Volk herausgestellt werden. Im Übrigen gedachte man mit harten disziplinarischen Maßnahmen die Zuverlässigkeit der Volksgrenadier-Divisionen zu erreicht. Wichtiger wäre die militärische Ausbildung gewesen, die blieb jedoch mangelhaft, weshalb die Volksgrenadier-Divisionen schwere Verluste erlitten.

Zunächst bestanden diese Divisionen aus regulären Einheiten, in den letzten Monaten des Krieges setzen sie sich aber auch aus Volkssturmeinheiten, Alarmverbänden, Versprengten und Soldaten aller Waffengattungen zusammen. Auch wurden die Soldaten immer jünger. Ab Februar 1945 wurde bereits der Jahrgang 1928 und einen Monat später der Jahrgang 1929 zum Wehrdienst einberufen.

Unter dem Kommando von Generalmajor Dr. phil. Erwin Kaschner erreichten die Reste der 326. Volksgrenadier-Division am 9. April die Oder. Der Verband verfügte noch über vier Tiger-Panzer sowie einige Artillerie- und Flak-Geschütze. Am Nordufer der Oder, beidseitig des Dorfes Hattorf, richtete sich die Truppe zur Verteidigung ein.

Auf ihrer rechten Flanke, in Richtung Osterode, schlossen sich die Reste der SS-Panzer-Brigade Westfalen an, links lag die ebenfalls bis auf Restverbänden zerschlagene 26. VGD, mit Gefechtsstand in Hörden.

Auf der anderen Flussseite stieß die Kampgruppe A, der 3rd Armored Division (Spearhead), unter Oberstleuntnant Boles, am Nachmittag des 10. April von Gieboldehausen über den Rotenberg vor. Attack target 26 (Angriffsziel 26), wie die US-Army Herzberg nannte, sollte unter Kontrolle gebracht werden. Dazu musste Boles mit seinen Panzern die Oderbrücke am Auekrug überqueren. Kurz bevor die Kampfgruppe den Übergang erreichte, flog das Bauwerk in die Luft. Die Brücke war samt der Endauflager zerstört, eine provisorische Reparatur nicht möglich. Boles musste eine Kriegsbrücke bauen lassen, der Brückenschlag konnte erst 1:30 Uhr beginnen und würde acht Stunden dauern.

Das gab der 326. VGD, die ursprünglich das Nordufer verteidigen sollte, Gelegenheit, sich ohne Feindberührung in der Nacht nach Hörden und Herzberg zurückzuziehen. Die Einheiten 26. VGD, die sich auf der linken Flanke anschloss, begann sich bereits kurz vorher aus ihren Stellungen zu lösen.

Keine vier Kilometer vom Auekrug entfernt liegt Pöhlde. Als sich US-Panzer dem Ort am 10. April auf einen Kilometer genährt hatten, machte sich ein dort befindlicher deutscher Tigerpanzer auf den Weg nach Herzberg. Es blieb eine kleine Nachhut der 26. VGD, die kurz mit einem Maschinengewehr auf die vorwärtsdrängenden US-Truppen schoss, um sich dann zu verdrücken. Eine im Ort stationierte Nebeltruppe der Wehrmacht blieb und ging widerstandslos in Gefangenschaft.[15]

Gegen 19 Uhr erreichten die ersten amerikanischen Panzer, aus Richtung Pöhlde, dass Herzberger Bahnhofsviertel. Von dort rollten sie, gefolgt von Infanterie, zum Schlossberg und durch die Haupt- und Sieberstraße in die Innenstadt. Gegen 22.30 Uhr war Herzberg vollends in die Frontlinie einbezogen.

Ärmelabzeichen der 3rd Armored Division (Spearhead).

Am Marktplatz wurden die verbliebenen Polizeibeamten von US-Soldaten gefangen genommen und im Gasthaus Zum Rathaus am Markt verhört. Außerdem gerieten deutsche Soldaten in der Hindenburgstraße in Kriegsgefangenschaft. Vorsichtig rückten die US-Einheiten weiter vor. Ein am Rathaus stehender amerikanischer Panzer schoss in die Rathaus- und Hindenburgstraße. Dann fuhren die Panzer durch die Rathaus- und Sägemühlenstraße weiter. Ein Panzer, der durch die Hindenburgstraße fuhr, traf am Osteingang der Stadt, aus Richtung Papierfabrik/Siebertal, auf heftigen deutschen Widerstand. Verluste wollten die Amerikaner vermeiden, es galt erst einmal die unübersichtliche Lage zu klären. Teilweise war die Stadt von US-Truppen besetzt. Aber gab es auch noch deutsche Einheiten deren Stärke nicht bekannt war. Mit Hilfe, der in den nächsten Stunden anrückenden US-Verstärkung, würde es kein Problem sein, Herzberg vollständige unter amerikanische Kontrolle zu bringen. Bis zum Morgen wurde der Vormarsch eingestellt.

Am 11. April, kurz vor 11 Uhr konnten das, durch Kampfgruppen der 104th Infantry Division (Timberwolfes), verstärkte US-Panzer-Bataillon von Oberstleutnant Boles seinen Vormarsch über die Kriegsbrücke am Auekrug fortsetzen. Abgesehen von einem kurzen Feuergefecht mit einem deutschen 10,5 cm Geschütz und einem Volkssturm-Trupp, trafen die Amerikaner auf keinen Widerstand. Sie ließen sich auch auf keinen Kampf ein und umgingen die deutschen Verteidiger, die sich daraufhin in Richtung Herzberg zurückzogen. Boles erreichte mit 20 Shermans gegen 19 Uhr den Stadtrand und konnte mir dem Fernglas drei deutsche Panzer ausmachen. Der Oberstleutnant forderte Luftunterstützung an.

Bei den deutschen Panzern handelte es sich um die letzten drei Tiger der 326. VGD. Es gelang ihnen, wohl über die Juesholz- und Hindenburgstraße, Richtung Sieber zu entkommen. Hier deckten deutsche Einheiten den Rückzug.

Widerstandsnest

Schwere Kämpfe fanden in Herzberg nicht statt, es gab auch kaum Verluste auf deutscher Seite. Abgesehen von einer Ausnahme, das Haus Hindenburgstraße 66 an der Einmündung der Juesholzstraße, von wo aus die Hauptausfallstraße in Richtung Sieber kontrollieren werden konnte. Dort hatte sich eine kleine Gruppe von Wehrmachtssoldaten verschanzt, die erbitterten Widerstand leistete.

Man sollte berücksichtigen, das in Kriegsgefangenschaft zu gelangen, am besten in großen Verbänden funktioniert. Bei kleinen Kampfgruppen oder ganz allein ist das schon schwieriger und hat nicht selten mit Glück zu tun. Im April 1945 gab es für Deutsche einiges zu beachten. Man sollte möglichst unbewaffnet sein, keine SS-Uniform tragen oder einen Fallschirmjägerhelm. Wer glaubte, noch kurz vor Kriegsschluss für das Nazi-Reich Heldentaten vollbringen zu müssen, dem Feind Verluste zufügte, um sich dann mit leer geschossenem Magazin ergeben zu können, war im Irrtum.

Von dem, was sich in der Hindenburgstraße 66 abspielte, gibt es keine Augenzeugenberichte. Laut Faktenlage lässt sich folgendes Geschehen rekonstruieren.

Die Timberwölfe hatten Probleme an das Haus heranzukommen. Es gab Verluste, mindestens sechs US-Soldaten sollen gefallen und verwundet worden sein. Kurz vor Kriegsende noch Kameraden zu verlieren, erbitterte die US-Soldaten. Aber erst nachdem sie im gegenüberliegenden Haus, Hindenburgstraße 64, eine Stellung besetzten konnten, gelang es das Feuer auf das deutsche Widerstandsnest wirkungsvoll zu eröffnen. Ein Kugelhagel zwang die Wehrmachtssoldaten in die Defensive, Handgranaten flogen und das Haus konnte gestürmt werden. Für die Deutschen gab es kein Entrinnen, im Keller kam es zum Nahkampf. Sechs Wehrmachtssoldaten, deutsche Soldaten, die ganze Gruppe, wurde niedergemacht. Ihre sterblichen Überreste befinden sich auf Kriegsgräberstätte des Herzberger Friedhof. Es sind die einzigen Wehrmachtssoldaten, die in den Kämpfen um die Stadt gefallen sind. Abgesehen von einem Major, dessen Sterbedatum aber mit 12. April angegeben ist. An diesem Tag war Herzberg bereits in amerikanischer Hand. Gegen Mittag zog das Panzer Bataillon der 3. US-Panzer-Division in Richtung Elbe ab und die Kampfgruppe der 104th Infantry Division (Timberwolfes) wurde von vom 16 Infanterie Regiment der 1st Infantry Division abgelöst (The Big Red One).

Während dessen kehrte viele, die mit Sack und Pack in den Wald gezogen waren, wieder in die Stadt zurück. Für die Zivilbevölkerung war nun zwar der Krieg, aber noch nicht der Schrecken beendet. In den Tagen nach dem Einmarsch setzten die Plünderungen von Geschäften und Privatwohnungen durch ausländische Arbeiter ein. In der ersten Zeit unternahm die amerikanische Besatzung nichts dagegen. Die deutschen Polizeibeamten, die wieder auf freiem Fuß waren, konnten nichts ausrichten. Sie durften keine Waffen tragen und auch für sie galt eine verhängte nächtliche Ausgangssperre.

Nach Ende der Kampfhandlungen wurde der deutschstämmige Captain Backhaus als Stadtkommandant eingesetzt, der sich bemühte erste Kriegsschäden zu beseitigen und eine funktionierende Versorgung und Verwaltung in Gang zu bringen. Zu seinen ersten Amtshandlungen gehörte es, den Heimtransport der ausländischen Arbeiterinnen und Arbeiter zu organisieren.

Am Ende des Krieges waren in Herzberg 2.000 Ausländer und Ausländerinnen, meist ehemalige Zwangsarbeiter_innen. Dazu kamen noch etwa 1.000 Evakuierte[16] und vereinzelt schon Flüchtlinge, während der große Vertrieben Strom aus den deutschen Ostgebieten erst später einsetzte. In Herzberg, dessen Einwohnerzahl im April 1945 bei 6.250 lag, mussten also zusätzlich 3.000 Menschen mehr versorgt werden.

Lonau

Nicht in der Stadt Herzberg, sondern bei den beiden kleinen Bergdörfern Lonau und Sieber, stellten sich Wehrmacht und Waffen-SS dem US-Vormarsch entgegen.

In Lonau befand sich eine ziemlich starke deutsche Besatzung, bestehend aus Artillerie, Infanterie und Waffen-SS. Im Lonauer Hof lag sehr wahrscheinlich kurzzeitig Generalmajor Kaschner mit seinem Divisionsstab. Er war über den Bergrücken Auf dem Acker mit den Überresten der 326. VGD zurückgegangen. Ein Bataillon Infanterie wurde sogar aus Lonau für die Verteidigung der Bahnlinie am Mühlenberg herausgezogen.

Ab dem 5. April war die Schule mit einem Feldlazarett belegt, in dem auch amerikanische Soldaten versorgt wurden. Große weiße Laken mit dem Roten lagen am Mittelberg aus und machten das Lazarett für alliierte Flieger kenntlich. Das rote Kreuz wurde respektiert. Am 12. April verlegte das Lazarett, lediglich ein paar Schwerverwundete blieben im Schulkeller zurück.

Beim Annähern der amerikanischen Einheiten, musste die Belegschaft des Forstamtes in der Nacht zum 12. April aus großen Papeln und Ahornbäumen Panzersperren errichten. Eine unsinnige Arbeit. Am Tag schoss amerikanische Artillerie die Sperren mit ein paar gezielten Schüssen zusammen.

Die rote 1, das Abzeichen der legendären 1st Infantry Division (The Big Red One). Was seltener zur Sprache kommt, sind die Vergewaltigungen durch Angehörigen dieser Division.

Gegen Mittag schlugen Granaten im Dorf ein. Es handelte sich um 10-cm-Sprengranaten, die zwar einige Zerstörung anrichteten aber zumindest keine Brände verursachten. Die Bewohner flüchteten sich in die festen Gewölbekeller und hörten über sich die detonierenden Granaten, das klirrten der Fensterscheiben und das Scheppern der Dachziegeln, die Druckwellen von den Dächern rissen. Am stärksten war der Bereich um die Kirche betroffen. Die Kirche selbst blieb zwar unbeschädigt aber die Schule und die Häuser rings herum bekamen einiges ab. Ein 16-jähriger starb durch einen Splitter. Am Nachmittag gegen 15 Uhr steigerte sich der Beschuss, dann erreichte US-Infanterie das Dorf. Es kam zum Gefecht. Ein Teil der amerikanischen Soldaten näherte sich über den Höhenzug des Langfast, die deutschen Einheiten waren so von zwei Seiten bedrängt. Sechs gefallene deutsche Soldaten wurden später im Mitteldorf gefunden. Endlich stießen US-Panzer vor, fuhren feuernd auf den Schulhof und schlugen die deutschen Einheiten in die Flucht. Zwei deutsche Tigerpanzer deckten im Kirchtal deren Rückzug.

Auch im Mariental gingen die Amerikaner vor, durchsuchten jedes Haus und jeden Winkel. Einige versteckte deutsche Wehrmachtssoldaten wurden gefangen genommen. Es kam aber auch zu Diebstählen und Vergewaltigungen.[17]

Ein weiteres vordringen in den Wald unterblieb, denn hier leisteten deutsche Einheiten erheblichen Widerstand. Vom Höhenzug Acker, in der Nähe des Jagdhauses, feuerten 28 deutsche Geschütze auf die vordringen Amerikaner. Die Antworteten ihrerseits mit Artilleriesalven vom Mühlenberg, das Duell ging die ganze Nacht über Lonau hinweg. Nur mit Glück entging das Dorf der Zerstörung. Auch so verloren rund 50 Häuser ihre Dächer und Fenster.

Am Morgen des 13. April kam es erneut zu harten Kämpfen am Eingang vom Lonauer Tal. Deutsche Einheiten waren noch in den Wäldern und brachten alles zum Einsatz, was sie aufbieten konnten. Ein schwerer deutscher Panzer feuerte in das Tal hinunter. Die US-Truppen schossen teilweise den Wald mit Phosphorgranaten in Brand, um die deutschen Soldaten aus ihren Stellungen zu treiben. Wer an den umkämpften Stellen Wehrmachtsoldaten versteckte, dessen Haus wurde niedergebrannt. In diesen Kämpfen, die am Nachmittag endeten, fielen 15 amerikanische und sieben deutsche Soldaten.

Aufgrund des Widerstandes galt Lonau den Amerikaner als Nazi-Dorf. Erneut wurden alle Häuser mehrfach durchsucht deren Bewohner unter Hausarrest standen. An den Wiesenhängen standen Wachtposten, die feuerten, wenn sich jemand auf dem Hof sehen ließ. Von ihrer Verpflegung, welche die Amerikaner in Hülle und Fülle hatten, gaben sie an die Lonauer Bevölkerung nichts ab, auch wenn Frauen und Kinder darum bettelten. Eher wurden Lebensmittel vernichtet als abgegeben. Es brauchte einige Zeit, bis sich diese Verhältnisse normalisierten.

Ein Unterscharführer (Unteroffizier) der Waffen-SS im Jahr 1945. Bei den Kämpfen im Harz 1945 spielten Splitterverbände der Waffen-SS oft eine Rolle. Ein Beispiel gaben die Gefechte um Lonau.

Sieber

Während die Straßen in Lonau im Wald enden, führte durch Sieber die L521. Im April 1945 eine wichtige Rückzugsstraße in den Harz, über die sich lange Kolonnen von Fahrzeugen der Wehrmacht, der NSDAP und Soldaten zu Fuß in Richtung Gebirge wälzten.

Bislang war das Dorf vom Krieg verschont geblieben. Abgesehen von einem US-Bomber der am 11. Januar 1944 in der Nähe von Sieber abgeschossen und dessen sechs Besatzungsmitglieder auf dem Friedhof beerdigt worden waren.[18]

Dann hatte eine Sanitätseinheit vom 2. bis 4. April kurzeitig ein Lazarett im Hotel Krone mit 30 Verwundeten eingerichtet und einer Einheit der Organisation Todt (Bautruppe der Nationalsozialisten) nahm Quartier. Mehr war nicht passiert.

Doch ab dem 9. April überschlugen sich die Ereignisse. Nachdem ein Aufklärer eine große Wehrmachtskolonne erspähte, die im Ort rastete, flogen britische Bomber einen Angriff. Vier Gebäude trafen die Bomben, ein Ehepaar aus Hannover fand in den Trümmern den Tod und die Gas-, Wasser- und Stromleitungen waren zerstört, die gesamte Versorgung brach zusammen

Kurz darauf bezog der Kommandeur der 26. Volksgrenadier-Division, Generalmajor Heinz Kokott, Quartier im Ort. Die Aufstellung der Division, die sich zumeist aus Marine- und Luftwaffenpersonal zusammensetzte, war erst im September/Oktober 1944 auf dem Truppenübungsplatz Warthelager bei Posen erfolgt. Bereits im November 1944 wurde die Einheit an der Westfront im Bereich von Luxemburg eingesetzt. Es folgte der Einsatz bei der Ardennenoffensive bei der die 26. VGD erhebliche Verluste erlitt. Ihre Kampfstärke sank auf rund 1.780 Mann. Die Sollstärke einer Wehrmachts-Division lag bei 10.000 bis 30.000 Soldaten. Stark dezimiert operierte die Division weiterhin im Februar 1945 im Kampfgebiet bei Prüm. Mitte April 1945 war eine letzte Auffrischung durch die Auflösung der Infanterie-Division Donau geplant. Einer Einheit die sich vor allem aus jungen Bayern und Ostmärkern (Österreicher) zusammensetzte und die am 23. März 1945 im Zuge der 34. Aufstellungswelle entstanden war. Die kaum ausgebildeten Soldaten sollten am 12. April in die 26. Volksgrenadier-Division eingegliedert werden. Weiter verstärkt durch einige unterstellte Versprengte Gruppen, hatte Generalmajor Heinz Kokott den Befehl mit der 26. VGD den Vormarsch der US-Armee im Sieber Tal stoppen. Strategisch hatte Sieber für die Verteidigung den Vorteil, dass es in einem eng eingeschnittenen, bewaldeten Tal liegt.

Der Volkssturm unterstand nicht der Befehlsgewalt der Wehrmacht, sondern der NSDAP. Nur in Ausnahmefällen, wie in der Endphase des Krieges bei Volksgrenadier-Divisionen, konnte es sich anders verhalten. Auf dem Soldatenfriedhof in Sieber liegt ein Volkssturmmann begraben. Albert Fechner, geb. am 19. Januar 1907 in Göttingen, gefallen am 13. April in Sieber, Grab 407.

Die Armbinde war oft das einzige, das einen Volkssturmmann auswies. Zeitgenössisches Original aus dem Jahr 1945.

Das es zum Kampf kommen würde, versetzte die Bevölkerung in Angst und Schrecken. Etliche Zivilisten vergruben Lebensmittel und Vorräte, bevor sie in den Wäldern der Umgebung Schutz suchten. Denn kaum war die Soldaten der ehemalige Infanterie-Division Donau am 12. April in die 26. VGD eingegliedert, da begann am Nachmittag der Artilleriebeschuss und ein Tieffliegerangriff mit Bordwaffen auf das Hotel Krone. Deutsche Soldaten und Einwohner, die nicht in die Wälder geflohen waren, suchten in Hauskellern Schutz. Die meisten Granaten schlugen außerhalb auf einer Wiese ein.

Aber das war nur die Overtüre. Am 13. April 1945 griff das 16 Infantry Regiment der 1st Infantry Division nach gezielter Artillerievorbereitung die 26. Volksgrenadier-Division bei Sieber frontal an. Beschreibungen des Kampfes sind bislang nicht bekannt. Es scheint, dass gut liegende Artilleriesalven die 26. VGD noch in ihrer Bereitstellung erfassten und sie dann, nach kurzem heftigem Kampf, geschlagen worden ist. Mindestens ein Königstiger, der schwerste in Serie gebaute deutsche Panzer, wurde abgeschossen. Die Reste der deutschen Truppen zogen sich in Richtung St. Andreasberg zurück, wo der nächste blutige Akt des Krieges geschrieben wurde.

Im Verlauf des 13. April besetzen die Amerikaner Sieber, ohne auf weiteren Widerstand zu stoßen. Sie suchen nach Versprengten und versteckten deutsche Soldaten und nahmen sie gefangen. Am Nachmittag rückten die amerikanischen Panzer in Richtung Knollen ab, um durch das Luttertal nach Bad Lauterberg zu gelangen. Sie eilten ihren Kameraden zu Hilfe und wollten die deutschen Fallschirmjäger aufrollen, die dort immer noch für Führer und Reich kämpften.

Als die in die Wälder geflüchteten Einwohner nach Sieber zurückkehren, fanden sie ihre Häuser aufgebrochen vor. Schränke und Schubladen waren durchwühlt, die Amerikaner hatten nach Fotoapparaten, Radios, Ferngläsern und Alkohol gesucht. Auch andere Wertsachen fanden neue Besitzer. Alles keine Verbrechen – schlimm war nur die Vergewaltigung einer evakuierten Frau.[19]

43 Tote fanden auf der Kriegsgräberstätte Sieber ihre letzte Ruhe. 38 Soldaten und fünf Zivilisten. Es finden sich Dienstgrade vom Oberstleutnant bis zum Grenadier und nahezu alle Truppengattungen sowie Waffen-SS. Eine typische Mischung für die letzten Kriegsmonate, ebenso wie es die vielen sehr jungen Gefallenen der Volksgrenadier-Division. Von ihnen gehörten 13 zu den Jahrgängen 1926/27, waren also zum Zeitpunkt ihres Todes 17 oder 18 Jahre alt. Der Jüngste, Grenadier Otto Müller, geboren am 31. Mai 1928 in Arnstadt (Thüringen), verlor sein Leben im Alter von 16 Jahren.

Mit dem Gefecht bei Sieber endeten die Kämpfe um Herzberg und seiner heutigen Stadtteile, die drei Tage gedauert hatten.

Quellen:

Bornemann, Manfred: Schicksalstage im Harz. Das Geschehen im April 1945, Clausthal-Zellerfeld, 19804.

Bornemann, Manfred: Die letzten Tage der Festung Harz. Das Geschehen im April 1945, Clausthal-Zellerfeld, 19802.

Hierl, Konstantin: Der Arbeitsdienst, die Erziehungsschule zum deutschen Sozialismus, in: ders., Ausgewählte Schriften und Reden. Bd. 2. München 1943. S. 96.

Kreisausschuss des Kreises Osterode am Harz (Hg): Not im Kreis Osterode, Osterode am Harz, April 1930.

Matwijow, Klaus: 1933 – 1945 „Spurensuche“ in Herzberg am Harz: Geiger-Verlag, 2009.

Saft, Ulrich: Krieg in der Heimat … bis zum bitteren Ende im Harz, Walsrode, 1994.

Zeitungsartikel

Der rote Sender. Zeitung der Werktätigen Bevölkerung Lauterbergs, Nr.: 5, Sonnabend den 3. September, 1. Jahrgang (1932).

›Das waren Herzbergs schwerste Tage. Kriegsereignisse 1945 im Südharz – vor 10 Jahren wurde Herzberg besetzt‹. In: Kreiszeitung, 12.4.1955. Stadtarchiv Herzberg, Signatur: H 8442

Zietz, Rudolf: ›Flugwache auf dem Schloßberg in Herzberg. Ihr Dienst endete vor 50 Jahren‹. In: Harzkurier, 10.4.1995.

›Sprengstoff-Füllstelle der DAG im Herzberger Pfingstanger‹. In: www.derHarz.de,7. September 2021, https://derharz.de/sprengstoff-fuellstelle-der-dag-im-herzberger-pfingstanger/ (abgerufen, 14.6.2023)

›Bericht über die Sitzung des Fleckenkollegien am Montag, 29. März 1920‹. In: Bad Lauterberger Wochenblatt, 30. März 1920.

›Auf einem Schweinewagen durch Herzberg geführt‹. In: Kreis Zeitung, Dienstag, 17. Mai 1949, S.5.

›Flugwache auf dem Schloßberg in Herzberg‹. In Harzkurier, 10.4.1995

›Die größte Fernwasserleitung der Erde‹. Hallische Nachrichten: General-Anzeiger für Halle und die Provinz Sachsen vom Donnerstag, 23. November 1933, https://www.archiv-vegelahn.de/index.php/osterode-am-harz/item/14573-die-groesste-fernwasserleitung-der-erde, (abgerufen am 10.6.2023).

›Jedes Jahr im Herbst … treffen sich ehemalige RAD-Angehörige‹. In: Harzkurier, 22.10.1978

[1] Not im Kreis Osterode, Kreisausschuss Osterode, April 1930, S.7

[2] Bericht über die Sitzung des Fleckenkollegien am Montag, 29. März 1920. In: Bad Lauterberger Wochenblatt, 30. März 1920.

[3] Auf dem Kriegerdenkmal am kleinen Juessee in Herzberg sind ein Ernst Peix, gefallen am 31.7.1917 und ein Heinrich Peix, gefallen am 20.1918 aufgelistet.

[4] Der rote Sender, Nr.: 5, Sonnabend den 3. September, 1. Jahrgang (1932).

[5] Zit. in.: Matwijow, Klaus: 1933 – 1945 „Spurensuche“ in Herzberg am Harz, Bericht zu der Anklage gegen den Kaufmann Wilhelm H. in Herzberg Harz, S. 27.

[6] Ebenda, S.28.

[7] ›Bericht zu der Anklage gegen den Kaufmann Wilhelm H. in Herzberg/Harz‹, Zit. in: Matwijow, Klaus: 1933 – 1945 „Spurensuche“ in Herzberg am Harz, S. 27.

[8] Herzberger Kreis-Zeitung, Samstag, den 9. Juni 1934.

[9] Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde, Tgb.Nr.P. 1222, Herzberg (Harz), den 11. Juni 1934.

[10] ›Auf einem Schweinewagen durch Herzberg geführt‹. In: Kreis Zeitung, Dienstag, 17. Mai 1949, S.5.

[11] Hierl, Konstantin: Der Arbeitsdienst, die Erziehungsschule zum deutschen Sozialismus, in: ders., Ausgewählte Schriften und Reden. Bd. 2. München 1943. S. 96.

[12] ›Die größte Fernwasserleitung der Erde‹. Hallische Nachrichten : General-Anzeiger für Halle und die Provinz Sachsen vom Donnerstag, 23. November 1933, https://www.archiv-vegelahn.de/index.php/osterode-am-harz/item/14573-die-groesste-fernwasserleitung-der-erde, (abgerufen am 10.6.2023).

[13] Matwijow, Klaus: 1933 – 1945 „Spurensuche“ in Herzberg am Harz, S.51

[14] ›Flugwache auf dem Schloßberg in Herzberg‹. In Harzkurier, 10.4.1995

[15] Lehmann, Werner: ›Das Kriegsende 1945‹. In Matwijow, Klaus: 1933 – 1945 „Spurensuche“ in Herzberg am Harz, S.133 f.

[16] ›Das waren Herzbergs schwerste Tage. Kriegsereignisse 1945 im Südharz – vor 10 Jahren wurde Herzberg besetzt‹. In: Kreiszeitung, 12.4.1955.

[17] Füllgrabe, Ernst ›Lonau am 12, und 13. April 1945‹. In: Matwijow, Klaus: 1933 – 1945. „Spurensuche“ in Herzberg am Harz, Horb am Neckar, 2009, S. 140.

[18] Die Toten wurden 1946 auf den US-amerikanischen Soldatenfriedhof in den Ardennen (Ardennes American Cemetery) südlich von Lüttich umgebettet.

[19] Hermann, Otto ›Einmarsch der US-Truppen und Kriegsende‹. In: Matwijow, Klaus: 1933 – 1945. „Spurensuche“ in Herzberg am Harz, Horb am Neckar, 2009, S. 124.