„Frauen lasst uns das selbst in die Hand nehmen!“

Zum Anteil von Frauen am Klassenkampf und Novemberrevolution am Beispiel Bad Lauterberg

Autor: Bernd Langer|erschienen in undercurrents – Forum für linke Literaturwissenschaft im Juli 2019

Sie haben ihre Geschichte nicht aufgeschrieben. Den Arbeiterinnen und Arbeitern fehlte schlichtweg Sinn und Zeit dafür. Was überdauerte, sind Fragmente, Zeitungsmeldungen, hier und da ein Flugblatt, mit Glück eine persönliche Aufzeichnung oder ein Foto. Vieles ging zudem durch die Nazi-Zeit und den Krieg verloren. Danach schwieg man lieber über das, was war. Doch soziale Kämpfe finden nicht im luftleeren Raum statt, sie zeichnen Spuren, verändern und münden in der Gegenwart, in der das nicht Abgegoltene weiter Aufgabe bleibt.

So verstand ich vom Anbeginn meiner Politisierung in den 1970er Jahren die Aneignung und Aufarbeitung der Widerstandsgeschichte als Teil meiner Aufgabe. Dass in meiner ersten politischen Gruppe, dem ‚Antifaschistischen Arbeitskreis Bad Lauterberg‘, ein alter Kommunist mitarbeitete, kam mir dabei zugute. Über die Jahre konnte ich weitere letzte Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus meiner Heimatstadt befragen und ein paar spärliche Dokumente sammeln. Mehr und mehr fügten sich die Bruchstücke zu einem Bild.

Ausgangspunkt war für mich die Novemberrevolution 1918. Als große Ausnahme war in Bad Lauterberg mit Lina Heidelberg eine Frau Mitglied des Arbeiter- und Soldatenrates (ASR). Im weiten Umland findet sich erst mit Minna Faßhauer in Braunschweig wieder eine Frau in einem Revolutionsgremium. Minna Faßhauer, die erste Ministerin Deutschlands, war knapp drei Monate im Amt, Lina Heidelberg konnte sich keine zwei Wochen als Mitglied im ASR halten. Honorige Bürger machten Druck, wollten den ASR delegitimieren, am Ende konnte Lina Heidelberg, weil sie eine Frau war, nur noch als Beigeordnete weitermachen.

Der Volksmund nannte sie bald die Rosa Luxemburg von Bad Lauterberg. Ab wann Lina Heidelberg diesen Beinahmen erhielt lässt sich nicht mehr klären. In jedem Fall wurde sie im Jahr 1923 zur lokalen Legende, weil sie den größten Straßenkrawall in der Geschichte Bad Lauterbergs auslöste.

Minna Faßhauer und Lina Heidelberg stammten aus dem Proletariat und handelten aus der politisch wie sozial doppelt entrechteten Rolle als Frau und Arbeiterin. Wie die Kämpferinnen aus der sozialistisch-proletarischen Bewegung vor ihnen. In der folgenden Geschichte will ich an den Anteil dieser Frauen erinnern. Wobei ich Bezeichnungen wie Arbeiterbewegung oder Holzarbeiterstreik als feststehende historische Begriffe betrachte.

Frauen ohne Wahlrecht

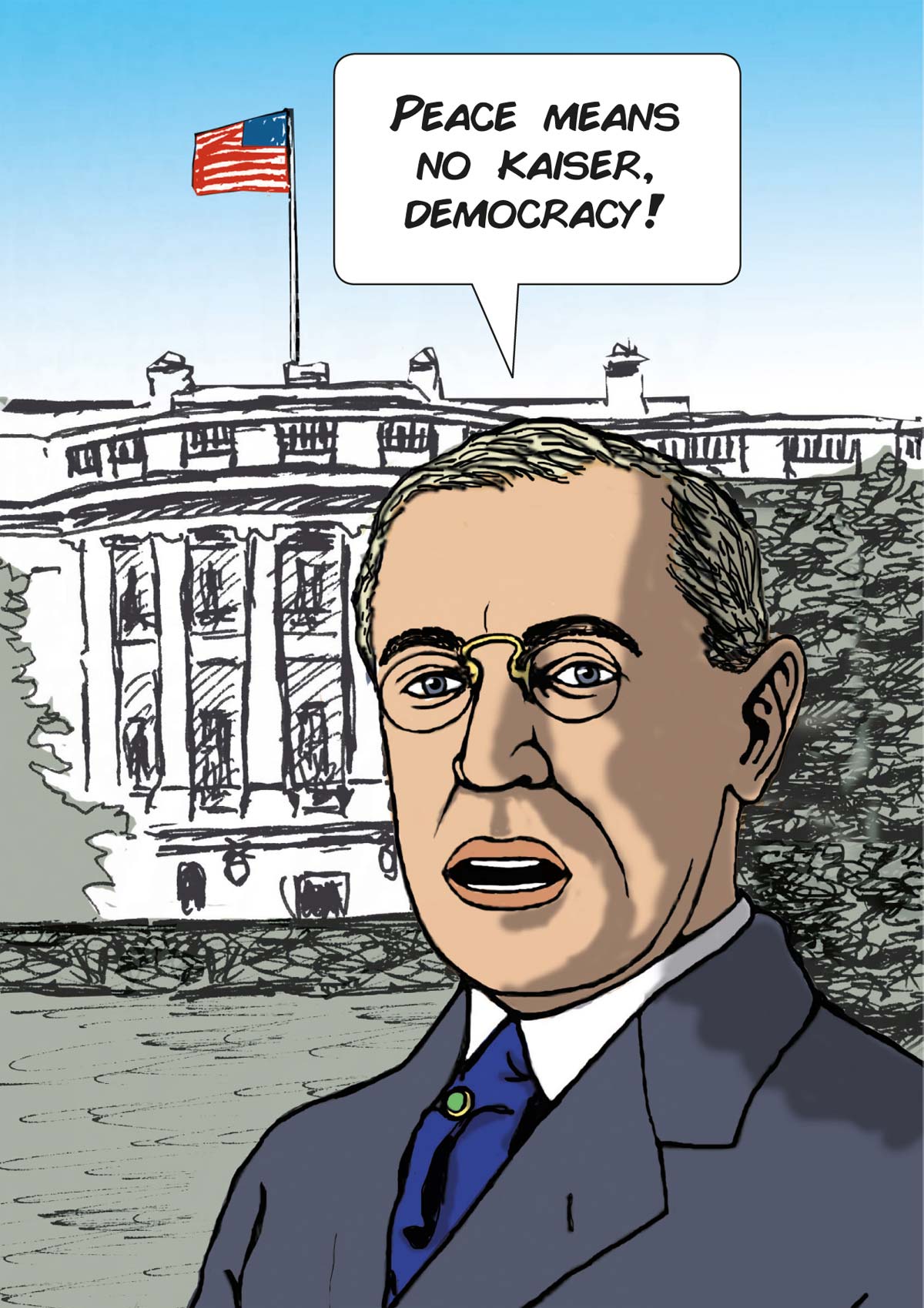

Als der ‚Rat der Volksbeauftragen‘ am 9. November 1918 in Berlin die Macht übernahm, hatte sich der Kaiser bereits nach Belgien abgesetzt. Damit war die Monarchie gestürzt, Deutschland eine Republik und der verlorene Weltkrieg konnte am 11. November beendet werden. In den folgenden Tagen wurde die gesellschaftliche Umwälzung auch in der Provinz nachvollzogen. So erreichte die Revolution Bad Lauterberg im Harz, zu diesem Zeitpunkt ein Flecken (Stadtrechte ab 1929), der zum Kreis Osterode im Königreich Preußen gehörte.

Die bisherigen politischen Gremien waren durch ein sozial segregiertes Wahlsystem bestimmt worden. Frauen hatten weder aktives noch passives Wahlrecht. Wählen durften nur Männer, die mindestens 25 Jahre alt waren. Wer öffentliche Armenunterstützung erhielt oder durch ein rechtskräftiges Urteil die bürgerlichen Rechte verloren hatte, blieb vom Wahlrecht ausgeschlossen. Bei den Wahlen zum Provinziallandtag kam hinzu, dass im Königreich Preußen seit der Revolution 1848/49 das Dreiklassenwahlrecht in Kraft war, welches die Wähler nach der Höhe ihrer Steuerleistung in drei ‚Klassen‘ einstufte. Damit nicht genug, konnten bei Gemeindewahlen nur Bürger den Magistrat bestimmen. Das Gesetz unterschied grundsätzlich zwischen Bürgern und Einwohnern. Bürger konnte nur sein, wer ein Haus besaß und Häusersteuer abführte oder wer sonst direkte Landsteuer von mindestens 6 Reichsmark zahlte. Außerdem musste der Betreffende seit mindestens sechs Monaten seinen Wohnsitz am Ort haben und durfte nicht in Lohn und Kost eines anderen stehen. Nur wer diese Voraussetzungen erfüllte, konnte das Bürgerrecht erwerben und bei Gemeindewahlen abstimmen.

Den Bürgern gleichberechtigte Bürgerinnen gab es nicht. Zwar konnte eine Frau durch Erbschaft die sozialen und ökonomischen Privilegien ihres Standes beanspruchen, von den politischen Mitwirkungsrechten blieb sie aber ausgeschlossen. Für Bankgeschäfte, gewerbliche Verträge u. ä. benötigten Frauen einen Mann als Vormund. Die Ehe war gesetzte Norm und man blieb in der Regel ein Leben lang zusammen. Alleinstehend lebte man nur in Ausnahmefällen, den Begriff Single gab es nicht.

Eine Scheidung war unter gewissen Vorrausetzungen in einigen deutschen Staaten ab 1794 möglich, wurde aber erst 1875 mit dem ‚Gesetz über die Eheschließung‘ reichsweit geregelt. Abseits juristischer Möglichkeiten galt eine Scheidung weiterhin als Stigma.

Für die Frau verbanden sich mit der Eheschließung einige Sicherheiten und soziales Prestige, doch blieb sie ein Mensch zweiter Klasse. Bis in die Zeit der Bundesrepublik änderte sich an diesen Verhältnissen wenig. Bis zum 1. Juli 1958 konnte der Ehemann den Arbeitsvertrag seiner Frau ohne deren Einwilligung fristlos kündigen. Auch hatte ein Ehemann das Recht, den Lohn seiner Frau zu verwalten. Ein eigenes Bankkonto können Frauen erst seit 1962 eröffnen, als geschäftsfähig gelten sie seit 1969. Noch bis 1977 durften verheiratete Frauen ohne Genehmigung ihres Ehemannes keine Erwerbstätigkeit aufnehmen.

In Verbindung mit linksliberalen Einflüssen war diese Entmündigung Antrieb für den Feminismus. Dabei strebten die linksliberalen Strömungen des 19. Jahrhunderts nach der Durchsetzung individueller Freiheitsrechte. Sozialistische Gedanken, wie Aufbau eines Sozialstaates, wurden abgelehnt. Der Feminismus bezog sich in seinen Anfängen daher vor allem auf die bürgerlichen Frauen, die sich erheblich in Bildungsniveau, Erziehung usw. von denen aus dem Proletariat unterschieden. Der soziale Stand markierte eine kulturelle Kluft. Tatsächlich grenzten sich Frauen, die sich dem Klassenkampf zurechneten, vom ‚bürgerlichen‘ Feminismus ab. Clara Zetkin, die Wortführerin der proletarischen Frauenbewegung, prägte diese Auseinandersetzung und stilisierte in der Debatte nach marxistischer Denkart die soziale Frage zum gesellschaftlichen Hauptwiderspruch.

Abbildung: ‚The Capitalist Vampire‘, Holzschnitt, 1885, England, von Walter Crane (1845–1915) für das Justice Journal (Parteizeitung der Social Democratic Federation). Späterer Druck mit deutschem Text.

Mit der Fanfare des Sozialismus erweckt der Freiheitsengel mit Jakobinermütze das Proletariat, das dem blutsaugenden Vampir Kapitalismus ausgeliefert ist. Die soziale Frage war die zentrale gesellschaftliche Auseinandersetzung des 19. Jahrhunderts. Patriarchale Unterdrückung wurde von der Arbeiterbewegung als Nebenwiderspruch gesehen.

Der große Holzarbeiterstreik

Der Klassenkampf hatte in Bad Lauterberg bereits vor dem I. Weltkrieg seine Spuren hinterlassen. Ende des 19. Jahrhunderts zählte der Ort zu den wichtigen Zentren der deutschen Möbel-, genauer Stuhlproduktion. Das erklärt, warum wohl bereits 1863 eine sozialdemokratische Ortsgruppe existierte. Auf dem ‚Allgemeinen deutschen sozial-demokratischen Arbeiterkongress‘ im Jahr 1869 in Eisenach befand sich jedenfalls mit Eduard Dannhauer ein Delegierter aus Lauterberg, der 105 Mitglieder vertrat (vgl. Tyke, SPD Bad Lauterberg). Das war der Gründungskongress der SDAP (Sozialistische deutsche Arbeiterpartei). Diese Partei entstand auf Initiative von August Bebel und Karl Liebknecht als marxistisch ausgerichtete Konkurrenz zum ADAV (Allgemeinen deutschen Arbeiterverein).

Als sich in Lauterberg im Jahre 1896 fünf örtliche Möbelfabrikanten zu einem Kartell zusammenschlossen, um die Löhne zu drücken, kam es zu einem erbittert geführten Arbeitskampf, der reichsweit für Aufsehen sorgte. Der große Lauterberger Holzarbeiterstreik (es gab noch einen zweiten mit erheblich weniger Härte geführten 1907/08) dauerte von Mai bis Dezember 1896.

Abbildung: Austragungsort des Streiks war nicht nur Lauterberg, sondern auch eine große Fabrik auf dem Oderfeld und damit die Gemeinde Barbis, zu dieser Zeit mit mehr als 1300 Einwohnern und Einwohnerinnen ein bedeutendes Dorf im Kreis Osterode.

Im Verlauf des achtmonatigen Streiks kam es zu Schlägereien mit angeheuerten Streikbrechern, es gab Verletzte durch Messerstechereien, sogar mit Pistolen wurde aufeinander geschossen und ein Streikbrecher-Lokal brannte nieder. Mehr als 500 Arbeiter und Arbeiterinnen waren im Ausstand oder ausgesperrt. Polizei und Behörden standen auf Seiten der Fabrikanten.

Es gab aber nicht nur Krawalle, vor allem hatten die Arbeiterinnen und Arbeiter durch den Ausstand zum ersten Mal in ihrem Leben Freizeit. Ansonsten war eine tägliche Arbeitszeit von 12 Stunden üblich. Gearbeitet wurde sechs Tage die Woche, Urlaub gab es überhaupt nicht. So ist in der Zeitung ‚Der Holzarbeiter‘ Nr. 25 vom 21. Juni 1896 auf Seite 4 zu lesen:

„Eine vorzügliche Wirkung hat diese Aussperrung noch; die Arbeiter haben Muße zum Nachdenken über sozialpolitische Dinge und eine allwöchentlich stattfindende große Versammlung unterstützt die Bildungsbestrebungen in vorzüglicher Weise. Diese Versammlungen verlaufen stets musterhaft und sind sehr stark besucht, so sprachen hier der Reihe nach Gen. Trautwein (600), Gen. Keßler (600), Gen. Weißmann-Halle (600), Genossin Greifenberg-Berlin 700 Personen, darunter viele Frauen.“

Die zeitgenössische Sprachregelung subsumierte unter der Mehrzahl ‚Arbeiter‘ Männer wie Frauen. Hinzu kam, dass in Deutschland Frauen erst ab dem Jahr 1908 Mitglied einer Partei oder Gewerkschaft werden konnten. Allein schon deshalb war es ausgeschlossen, dass eine Frau in einem Streik von 1896 eine offizielle Position einnahm. So wird der Anteil von Frauen in dieser Auseinandersetzung erst bei näherer Betrachtung deutlich.

Leider lässt sich nur über die Agitatorin Marie Greifenberg etwas mehr sagen. Im Gegensatz zu feministischen bürgerlichen Kreisen, die in den achtziger und neunziger Jahren auf das gezielte Verteilen von Petitionen setzten, versuchte die proletarische Frauenbewegung, ihre Basis über Agitationstouren durch das Land zu verbreitern. Als Rednerinnen fungierten begabte Arbeiterinnen. Eine davon war Marie Greifenberg, geb. Fein, Ehefrau eines Kartonarbeiters (vgl. Sachse 2011). Im Übrigen standen Frauen auf beiden Seiten, traten also auch als Streikbrecherinnen in Erscheinung.

Dem Streikführer Fritz Erfurth ging es nicht so sehr um eine Verbesserung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse, sondern um Grundsätzliches, d.h. den Kampf um den Sozialismus. Weshalb sich die Auseinandersetzung radikalisierte. Das öffentliche Leben in Lauterberg war stark beeinträchtigt und ein Streikende nicht abzusehen. Zwar funktionierte die Unterstützung der Streikenden durch den DHV (Deutscher Holzarbeiter Verband), doch kam dieser nach einigen Monaten an seine finanziellen Grenzen. Selbst in der sozialdemokratischen Presse mussten Gelder für den Ausstand in Lauterberg gesammelt werden, damit die Kasse des Holzarbeiterverbandes nicht vollständige ausblutete. Schließlich schritt die Führung des DHV ein, um den Streik schnellstmöglich beizulegen. Inkognito reiste eine Gewerkschaftsdelegation aus Hamburg nach Lauterberg, um zuerst mit den Fabrikanten Kontakt aufzunehmen und deren Bedingungen für die Beilegung der Auseinandersetzungen zu erkunden und zu akzeptieren. Anschließend brachten die DHV-Delegierten ihrer Basis bei, was diese nun zu tun hatte. Der Streikführer Fritz Erfurth, der gleichzeitig die SPD in Lauterberg anführte, wurde fallen gelassen. Er musste mit seiner Familie den Harz binnen 14 Tagen auf Nimmerwiedersehen verlassen. Sämtliche Arbeiterinnen und Arbeiter wurden zunächst entlassen und mussten bei ihrer Wiedereinstellung eine Erklärung unterschreiben, dass sie kein Mitglied der Gewerkschaft waren (vgl. Das HolzArbeiterBuch 1993).

Solche Erfahrungen wirkten nach und trugen dazu bei, dass die sozialdemokratische Partei am Ort bedeutungslos blieb und sich zu Beginn des I. Weltkrieges auflöste. Doch existierte in Lauterberg weiterhin ein klassisches Proletariat. Insgesamt 17 größere Betriebe beschäftigten ca. 1700 Arbeiterinnen und Arbeiter. Hinzu kamen viele kleine Handwerksbetriebe. Landwirtschaft hatte hingegen kaum Bedeutung für den Ort.

Die Oberschicht repräsentierte ein Bürgertum, das sich Villen bauen ließ und mit den wohlhabenden Kurgästen harmonierte. Bereits ab Sommer 1839 begann auf Initiative des Arztes Dr. Ritscher ein Bäderbetrieb, weshalb die Stadt ab dem Jahr 1906 den Titel Bad tragen durfte. Bald besuchten mehr gut betuchte Kurgäste die Stadt, als sie Einwohnerinnen und Einwohner zählte. Die sozialen Ungleichheiten zwischen Reich und Arm, Bürgertum und Proletariat, prallten somit unmittelbar und ständig aufeinander.

Die Novemberrevolution

Im Kaiserreich behielt das Bürgertum die Zügel fest in der Hand. Das zeigte sich vor allem bei der politischen Mitbestimmung. So waren in Bad Lauterberg bei den Bürgervorsteherwahlen des Jahres 1913 von den ca. 6000 Einwohnerinnen und Einwohnern nur 581 Bürger (unter 10 Prozent!) stimmberechtigt. Während des Weltkrieges fanden keine Gemeindewahlen statt. Der Krieg führte zu einer drastischen Veränderung der sozialen Verhältnisse. Bereits ab 1915 wurden Lebensmittelkarten eingeführt und im Jahr 1916 übernahm die Oberste Heeresleitung unter den Generälen Hindenburg und Ludendorff quasi die Regierung. Deutschland unterstand damit faktisch einer Militärdiktatur. Das gesamte öffentliche Leben und die Industrie wurden dem Programm der totalen Kriegsführung unterworfen.

Für Bad Lauterberg hatte dies u.a. die Auswirkung, dass der Rüstungsbetrieb ‚Kuhlmann‘, mit Stammsitz in Rüstringen (Wilhelmshaven), eine Fabrik aufbaute. Mit dem Betrieb kamen im Jahr 1916 auch eine Anzahl von sozialistisch eingestellten Arbeitern aus der Nordseestadt in den Ort. Dass sich 1917 ein ‚Sozialdemokratischer Wahlverein‘ neu gründete, hat vermutlich mit den Arbeitern aus Wilhelmshaven zu tun. In jedem Falle hatte die Gruppe entscheidenden Anteil an der Bildung des Arbeiter – und Soldatenrates (ASR) 1918.

Für den 13. November 1918 kursierte in der Stadt ein Aufruf. Eine Volksversammlung sollte im Stadtzentrum bei der ‚Quelle‘, einem öffentlichen Brunnenpavillon, in dem eine Heilquelle sprudelte, stattfinden. Gegen 14 Uhr wurde eine rote Fahne auf dem Gebäude angebracht und es sammelten sich Tausende von Menschen. Adolf Trauzettel, der Wortführer der Arbeiter aus Wilhelmshaven, eröffnete die Versammlung, deren Tagesordnungspunkte waren: 1.) Bildung des Arbeiter- und Soldatenrates, 2.) Absetzung des Bürgermeisters und des Baumeisters, 3.) Verschiedenes.

Es folgte die Wahl des vorläufigen Arbeiter- und Soldatenrates. Dessen Mitglieder legitimierte die Menge einfach durch Handzeichen. Zum Vorsitzenden wurde Adolf Trauzettel bestimmt. Ein wahrlich revolutionärer Schritt verband sich jedoch mit der Wahl von Lina Heidelberg in den ASR. Gewählt wurde sie sicher deshalb, weil sich viele Frauen unter den Versammelten befanden. Spontan wählten sie eine aus ihren Reihen ins revolutionäre Gremium. Zwar erhielten Frauen durch die Revolution ihr aktives wie passives Wahlrecht, das war aber offiziell erst im Januar 1919 der Fall.

Bislang waren Frauen vor allem in bürgerlichen Organisationen wie dem ‚Evangelischen Frauenbund‘ oder dem ‚Vaterländischen Frauenverein‘ aktiv. Dass sich Frauen, zumal Arbeiterinnen, führend in der sozialistischen Bewegung engagierten, blieb die Ausnahme. Obwohl sie klar in der sozialistischen Bewegung verortet werden kann, ist über ein parteipolitisches Engagement von Lina Heidelberg nichts bekannt. Im November 1918 war sie 46 Jahre alt, hatte ihren Mann verloren und musste sechs Kinder allein großziehen.

Eine Urenkelin berichtete, das Lina Heidelberg als resolute, anpackende Persönlichkeit bekannt war, die sich nicht so leicht von Schwierigkeiten unterkriegen ließ.

Abbildung: ‚Die Quelle‘ in Bad Lauterberg. Ein 1846 errichteter Brunnenpavillon, oft Treffpunkt von Versammlungen und Demonstrationen. Im Jahre 1955 abgerissen. Foto: Felix Petz, 1890.

Nach der Wahl zog die Demonstration zu dem nur wenige hundert Meter entfernt liegenden Rathaus. Es folgte die Absetzung von Bürgermeister und Baumeister. Abschließend wurde, unter allgemeinem Jubel, eine rote Fahne auf dem Rathaus gehisst (BLT – Bad Lauterberger Tageblatt , Nr. 133, 14.11.1918).

Obwohl der ASR offiziell die politische Führung übernommen hatte, blieben Verwaltung und Polizei unangetastet. Die meisten Mitglieder des ASR sahen ihre Tätigkeit lediglich als Provisorium. Möglichst bald sollten reguläre Neuwahlen stattfinden, um einen neuen Stadtrat und einen Bürgermeister zu bestimmen. Mehr als Symbolpolitik war dem ASR ohnehin nicht möglich. Seine Mitglieder hatten keine Erfahrungen hinsichtlich der kommunalen Stadtverwaltung und mussten ihre Maßnahmen stets mit dem Magistrat und dem Bürgervorsteherkollegium abstimmen. Politisch stand der ASR auf Seiten der SPD, distanzierte sich sogar öffentlich von den Bolschewiki und dem Spartakusbund.

Wann sich eine örtliche Sektion der USPD gründete, ist nicht bekannt. Inserate und Berichte im BLT dokumentieren ab April 1919 eine rege Parteiarbeit.

Bürger

Für den 27. November 1918 riefen angesehene Bürger aus Bad Lauterberg „die über 20 Jahre alten Mitglieder der bürgerlichen Parteien (Hervorh. i. Orig., B.L.), Männer und Frauen, auf“, sich im Kursaal zusammen zu finden (BLT, 26.11.1918). Die bevorstehenden Wahlen für die konstituierende Nationalversammlung sollten besprochen werden. Dabei war die Bezeichnung ‚bürgerliche Parteien‘ eine Provokation gegenüber dem ASR und der sozialdemokratisch gesinnten Arbeiterschaft. Denn in der Novemberrevolution spielten die ‚bürgerlichen Parteien‘ keine Rolle, lösten sich auf bzw. bildeten sich gerade wieder neu.

Der vormalige Anhänger der rechtsradikalen ‚Deutschen Vaterlandspartei‘, Direktor Dr. Bartels, führte das Wort. Jetzt, nach der Revolution, konnte von seiner rechtsnationalen Einstellung natürlich keine Rede mehr sein. Im Gegenteil, der Herr Direktor verkündete, auf dem Boden der neuen Regierung Haase/Ebert zu stehen. Dennoch müsse er die Legitimation des ASR in Frage stellen. Eine Wahl einfach so mit Handzeichen, das ginge nicht. Damit kam Direktor Bartels aber beim vollzählig erschienenen ASR nicht durch. Bartels schwenkte daraufhin schnell um und kam auf’s Wesentliche zu sprechen, schließlich ginge es um die Rettung des Vaterlandes, wofür die Wahl der Nationalversammlung eine dringende Voraussetzung sei. Geschickt versuchte Bartels, die Versammelten zu umgarnen. U.a. referierte Rektor Hoff über die nun kommende Einheitsschule und die Lehrmittelfreiheit. „Es solle alles geschehen zum Besten unserer Kinder, für die das Beste gerade gut genug sei.“ (Die Einführung der Einheitsschule und die Lehrmittelfreiheit scheiterten wenig später am Widerstand der bürgerlichen Parteien.)

Noch lebte man von der Hoffnung, alles würde gut werden, USPD und SPD stellten ja mit Haase und Ebert gemeinsam eine rein sozialistische Revolutionsregierung. Lina Heidelberg schenkte der Entwicklung ihr Vertrauen: „Frau Heidelberg erinnerte daran, was die Frauen im Kriege alles erlitten und geduldet haben. Alles sei so knapp, daß es schwer sei, den Hunger zu stillen. Sogar von Seiten unserer Feinde seien die Leistungen der deutschen Hausfrau anerkannt und bewundert. Während das Volk habe hungern und darben müssen, sei in der kaiserlichen Hofhaltung alles vorrätig gewesen: Zucker, Fett, Fleisch usw. Sie rief allen Frauen zu, getreulich auszuharren und der neuen Regierung ihr Vertrauen entgegen zu bringen.“ (BLT, 28.11.1918)

Alsdann wurde von Direktor Bartels die Katze aus dem Sack gelassen. Er schlug die Bildung eines Bürgerrates vor, der die Arbeit des ASR unterstützen sollte. Hier unterschätzten Bartels und seine Bürger die Intelligenz ihrer Kontrahenten. Der Schlosser Pfotenhauer wandte ein, dass der frühere Klassenunterschied jetzt nicht mehr bestünde, es gäbe nur noch Staatsbürger, deshalb sei ein Bürgerrat überflüssig. Eine Gründung dieser Institution wurde mehrheitlich abgelehnt. Einer anderen Forderung musste nachgegeben werden, weil Frauen eben weder Arbeiter noch Soldaten waren. „Vorsitzender gab bekannt, daß Frauen keine Mitglieder im A- und S-Rat sein könnten, wohl aber könnten sie bei der Beratung über Lebensmittelversorgung usw. hinzugezogen werden. Dazu wurden von der Versammlung Frau Heidelberg, Frau Barsch und Frau Leinhos gewählt“ (BLT, 28.11.1918).

Radikalisierung

Für den 19. Januar 1919 wurden die Wahlen zur verfassungsgebenden Nationalversammlung angesetzt, im Zuge dessen fanden kurz darauf auch Landtags- und Gemeindewahlen statt. Damit verlor der ASR seine Funktion. Was Dr. Bartels, der bei den Wahlen für die ‚Deutsch-Hannoversche Partei‘ – nach dem hannoverschen Herrschergeschlecht kurz ‚Welfenpartei‘ genannt – antrat, im Verein mit angesehenen Bürgern zum finalen Schlag gegen den ASR nutzen wollte. Es sei angemerkt das sich die ‚Welfenpartei‘ im Zuge ihres Niedergangs ab 1924 in die DNVP und die NSDAP auflöste.

Für den 5. Februar 1919 beriefen angesehene Bürger im Kursaal eine öffentliche Versammlung ein. Vorher verbreitete die ‚Welfenpartei‘ Flugblätter gegen die örtliche SPD, was mit dazu beitrug, dass über 1000 Personen den Saal bis auf den letzten Platz füllten. Mit dem ersten Tagesordnungspunkt wurde die Frage gestellt, ob die Besoldung des ASR im Interesse der Gemeinde wäre. Was die Bürger mit Verweis auf die Geldnot der Kommune verneinten, auch versuchten sie mit allerlei Argumenten den ASR zu diskreditieren und verlangten seine Absetzung. Damit überspannten Dr. Bartels und die Seinen den Bogen. Es gab viel Widerspruch von den anwesenden sozialistisch gesinnten Arbeiterinnen und Arbeitern. Unter denen, die sich zu Wort meldeten, waren Lina Heidelberg und ihre Kollegin Ackermann (Vorname nicht bekannt). Es gab immer mehr Zwischenrufe, so dass Bartels schließlich kapitulieren musste und den Vorsitz der Versammlung einem Angehörigen des ASR übergab (BLT, 6.2.1919). Der ASR bestand weiter und löste sich erst im April 1919 auf. Zu diesem Zeitpunkt sorgte die Lebensmittelversorgung für Zündstoff, die sich nach der Revolution in Bad Lauterberg zunehmend verschlechterte. Schuld daran gab man der Kreisverwaltung in Osterode, wo noch immer der kaiserliche Landrat Freiherr von Stockmar sein Amt ausübte. Mit einer großen Demonstration machten die sozialistischen Parteien in Bad Lauterberg am 9. April 1919 auf diese Misere aufmerksam. Für den Abend rief die USPD zum ersten Mal zu einer Versammlung in den Kursaal auf. Vorsitzender der USPD war der Angestellte Herrmann Stopperich. Sehr viel später, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde Stopperich von den Alliierten als SPD-Vorsitzender eingesetzt und zog im Jahr 1949 als Direktkandidat des Wahlkreises Harz in den ersten Bundestag ein, dem er bis zu seinem Tode 1952 angehörte.

Am 24. April 1919 wurde eine Kommission, bestehend aus 29 Lauterberger SPD- und USPD-Mitgliedern, beim Landrat in Osterode vorstellig. Dieser Vorstoß wurde auch von 3000 Arbeiterinnen und Arbeitern in der Kreisstadt unterstützt, die sich auf dem Marktplatz versammelten. Stopperich verlangte im Namen der Lauterberger Bevölkerung den Rücktritt des Landrats, doch dieser lehnte ab. Daraufhin verkündete die Kommission, dass die Lauterberger Bevölkerung den Landrat forthin als nicht mehr existent betrachten würde.

Weiterhin agierten SPD und USPD gemeinsam und feiern den 1. Mai 1919 in Bad Lauterberg mit einem Umzug zum Schützenplatz. Mehrere tausend Menschen folgten dem Aufruf. Doch bald erfolgte ein tiefer politischer Bruch, der mit dem Einmarsch der Marinebrigade Ehrhardt am 13. März 1920 in Berlin zusammenhing. Gegen den Kapp-Putsch riefen alle sozialistischen und demokratischen Parteien und Gewerkschaften zum Generalstreik auf. Dass sich ein Aktionsausschuss aus USPD und SPD in Bad Lauterberg bildete, der den Streik proklamierte, war keine Frage. Darüber hinaus stellten linke Aktivisten eine Sicherheitswehr auf, der Bürger nicht angehören durften. Allein das sorgte für viel Unmut beim Bürgertum. Wie konnte es sein, das die sozialistischen Parteien einfach ihre eigene bewaffnete Macht ins Leben riefen, um damit das öffentliche Leben zu kontrollieren? Die Situation eskalierte, als in der Nacht des 17. März Schüsse auf ein bekanntes USPD-Mitglied abgegeben wurden. Seine Genossen handelten sofort, den Bürgern mussten ihre Waffen weggenommen werden. Das nun die Proleten der Sicherheitswehr ohne viel Federlesens ihre Wohnungen durchsuchten, war für viele Bürgerinnen und Bürger eine unfassbare Anmaßung.

Der Putsch brach bereits am 17. März zusammen. Während die gemäßigten Kräfte den Streik daraufhin am 18. März für beendet erklärten, wollten Linkssozialisten erst Bedingungen durchgesetzt wissen bzw. sahen Kommunisten und andere Linksradikale die Zeit für die proletarische Revolution gekommen. In einigen Regionen eskalierte das in bewaffneten Kämpfen. Auch die Sicherheitswehr in Bad Lauterberg wollte ihre Waffen nicht freiwillig abgeben. Schließlich umstellte am 27. März die Reichswehr die Stadt und erzwang die Waffenabgabe. Im Ergebnis führten die Auseinandersetzungen um den Kapp-Putsch zu einer Radikalisierung. Viele USPD-Mitglieder traten zur KPD über und gründeten 1921 eine KPD-Ortsgruppe (BLT 16.3., 18.3. und 30.3.1920, sowie Skript Männel 1951/1992).

Hungerrevolte

Durch den verlorenen Krieg und den Versailler Vertrag war das Deutsche Reich wirtschaftlich ruiniert. Mangelhafte Lebensmittelversorgung und steigende Preise blieben ein ständiges Problem. Im Jahr 1923 eskalierte die Situation in einer Hyperinflation. Geld verlor stündlich an Wert. Auf dem Höhepunkt der Geldentwertung im November 1923 entsprach der Kurs für einen US-Dollar 4,2 Billionen Reichsmark.

Abbildung: Eine Inflationsmedaille dokumentiert die Geldentwertung. Hunger, Elend und Aufruhr waren die Folge, die staatliche Ordnung stand vor dem Kollaps.

Geschäftsleute horteten ihre Waren, hofften auf eine Aufwertung des Geldes, gute Lebensmittel bekam man nur noch auf dem Schwarzmarkt. Mit aller Härte trafen diese Zustände die proletarische Bevölkerung. Es ging den Menschen schlechter als im Krieg, es gab wieder Hunger. Das führte zu Unruhen, die fast den Zusammenbruch der staatlichen Ordnung zur Folge hatten. Auch in Bad Lauterberg fanden Demonstrationen statt, die schließlich eskalierten:

„Begonnen hat es am Rathaus, im kleinen Kurpark war eine Versammlung. Am kleinen Pavillon […]. Die Leute waren wütend, weil sie hungerten und dabei wussten, dass die Speiskammern der Reichen voll waren. So einfach war das, und schöne Reden füllen auch nicht den Magen. Da nahm dann Lina Heidelberg das Heft in die Hand. ‚Frauen, lasst uns das selbst in die Hand nehmen. Die Männer sind alles Flaschen!‘ und so begann dann der Protest- und Hungermarsch durch Bad Lauterberg“ (Lebenserinnerungen Theo Schlösser o.J.).

Umgehend wurden Lebensmittelläden und Geschäfte von der Menge gestürmt und geplündert. Der anwesende Stadtpolizist war machtlos. Erst zwei Tage nach der Hungerrevolte kam eine Hundertschaft nach Bad Lauterberg. Die Einheit wurde in einer Schule einquartiert und durchkämmte in den folgenden Tagen Wohnungen der proletarischen Bevölkerung. Einiges ‚Diebesgut‘ wurde von den Polizisten noch gefunden, es folgten etliche Gerichtsverhandlungen. Zu den Verurteilten gehörte auch Lina Heidelberg, sie wurde vom Landgericht Göttingen wegen Landfriedensbruch zu drei Monaten und drei Wochen Haft verurteilt.

Die Polizeihundertschaft blieb vorerst in Bad Lauterberg stationiert und ging mehrfach gegen kommunistische Versammlungen und einzelne Linke vor. Höhepunkt dieser Konfrontation war der mysteriöse Mord an dem Polizeiwachtmeister Alwin Hegener in der Nacht des 8. Oktober 1924:

„Es hing mit der Hungerrevolte zusammen. Am Bahnhof […] war ein Schild wegen eines toten Sipo-Mannes [Sicherheitspolizei, B.L.] aufgestellt. Von dem war ein blutbesudeltes Notizbuch gefunden worden […]. Es wurde aber nichts weiter gefunden […]. Man vermutete Rache, weil der Sipo den Ernst Struwe einmal furchtbar verprügelt hatte. Bei ihm wurde das ganze Haus ausgeräumt […]. Es wurde nichts gefunden. Dann stellte die Sipo in der MIAG [Mühlenbau und Industrie Aktiengesellschaft, B.L.] Nachforschungen an, ob die Leiche im Kessel verbrannt worden war. Auch in der Königshütte wurde gesucht, weil man sich erzählte, der Tote sei im Kupolofen verbrannt worden. Man hat dann die Suche eingestellt“ (Lebenserinnerungen von Theo Schlösser).

Es gab auch den Verdacht, die Leiche sei im Wiesenbeker Teich versenkt worden. Das Gewässer wurde abgesucht und sogar Taucher eingesetzt. Alle Bemühungen waren vergebens, die Leiche des Wachtmeisters wurde nie gefunden.

Mitte der 1920er Jahre beruhigte sich die Situation. Im Jahr 1927 wurde Lina Heidelberg noch einmal wegen Beleidigung zu 40 Reichsmark Geldstrafe verurteilt. Welchen Hintergrund dieses Verfahren hatte, ist nicht bekannt. Über ein weiteres politisches Engagement von Lina Heidelberg finden sich keine Informationen. Sie starb (laut Melderegisterauskunft) am 17. August 1938, wenige Tage vor ihrem 66. Geburtstag.

Quellenverzeichnis

Helga Grebing, Hans-Otto Hemmer, Gottfried Christmann (Hg.) 1993: Das HolzArbeiterBuch. Köln: Bund-Verlag GmbH, Kapitel II, S. 106 – 110, Gottfried Christmann: ‚Revolution im Harz, der Lauterberger Stuhlarbeiterstreik‘.

Jacobshagen 1969: Eberhard Jacobshagen: Die Entwicklung der SPD und KPD in der Weimarer Republik, dargestellt am Beispiel einer niedersächsischen Kleinstadt: Bad Lauterberg. Schriftliche Hausarbeit für das Lehramt Geschichte an Volksschulen.

Sachse 2011: Mirjam Sachse: Von ‚weiblichen Vollmenschen‘ und Klassenkämpferinnen. Dissertation, Kassel.

Teyke, Gudrun: Geschichte der SPD Bad Lauterberg, unter: https://spd-badlauterberg.de/historie-des-ortsverein/ (abgerufen am 1.7.2019)

Schlösser o.J.: Theo Schlösser: Lebenserinnerungen. Nicht gedrucktes Skript, im Besitz des Verfassers.

Männel 1951/1992: Eberhard Männel: Karl Peix ein Kämpfer gegen Krieg und Faschismus. Überarbeitetes handschriftliches Skript, im Besitz des Verfassers.

Zeitungen

Holzarbeiter-Zeitung. Zeitschrift für die Interessen aller Holzarbeiter. Publikationsorgan des Deutschen Holzarbeiter-Verbandes, Nr. 25, Hamburg, 1896.

Bad Lautberger Tageblatt (BLT), erschien 1854 – 1997

Nr. 133, 65. Jahrgang, 14.11.1918, Ausgabe 6.2.1919, Ausgaben 16.3.1920, 18.3.1920. 30.3.1920